◇立川市の仙骨矯正の専門院◇

整体やまつばき

アクセス | バス停 金比羅橋下車 徒歩3分 |

|---|

営業時間 | 9:30~22:00 定休(月・火) 祝日は営業します。 |

|---|

お気軽にお問合せください

◆肩甲骨矯正とによる可動域の改善

対象のコースはこちら

対象のコースはこちら

肩甲骨矯正のコンセプト

Concept

肩こりの改善だけに止まらず、肩甲骨に張り付いたコリのほぐしから、肩甲骨の可動域を狭める引っ掛かりの解消、首・背中・腰の痛み改善までと幅広い症状に応用できるのが “肩甲骨矯正”のテクニックです。

ただし、安全面を考慮し、肩甲骨と周辺筋肉への負荷が大きい手技(肩甲骨はがしに代表される「肩甲骨にイレギュラーな動きを発生させるほぐし方」)は行いません。

代わりとして、ほぐし、肩関節、肩甲骨の施術を複合的に組み合わせて行います。

Abstract

肩甲骨矯正は確かに効果的な施術ですが、反面で肩関節に負荷を与える手技です。二次障害のリスクを回避するためにも正しい順序を守ることが大切です。

なお、不調の肩や肩甲骨は、硬い筋肉で固定というより、硬い筋関節と緩んだ筋関節が連携できないことから、歪な動作・可動域となります。

なお、筋肉と関節の運動で重要なのは、正確な軌道、正確な範囲の動作をリズミカルに繰り返すことです。それがスムーズな動きにつながります。

肩甲骨矯正の順序について

順序は、以下の通りです。

STEP1:肩甲骨に関連する筋肉のほぐし

肩甲骨を安全に動かすため、肩甲骨の動きに連動する筋肉をほぐします。

|

STEP2:肩関節の可動域改善

肩甲骨の事前準備として、肩関節の可動域を広げます。

|

STEP3:肩甲骨はがし

肩甲骨を剥がすように浮かし、肩甲骨につながる筋肉をストレッチします。

|

STEP4:肩甲骨矯正

肩甲骨の矯正を行います。肩障害の有無に注意します。

|

肩甲骨は、二足歩行となったことで重要度が増し、周辺筋肉を伴った運動連鎖を行います。そのため、肩甲骨単体のほぐしでは不十分となり、関係する筋肉を併せる必要があります。

| 1-① | 頸椎のほぐし | 肩関節とともに動作する |

| 1-② | 脊柱起立筋のほぐし | 肩甲骨と連動する起立筋を意識します。 |

| 1-③ | 肩甲骨のほぐし | 肩甲骨のキワを意識します。 |

肩関節の可動域を広げることで、肩甲骨矯正のリスクを下げます。肩関節の可動域を広げようと大きく動かすのではなく、同じ動作を正確に繰り返す方がよいです。

| 2-① | 肩関節の上げ回し (肩を上げる牽引) | 肘を伸ばして固定し、 肩を鍵穴のように動かします。 |

| 2-② | 肩関節の下げ回し (肩を下げる牽引) | 肘を伸ばして固定し、 肩を牽引して下げます。 |

| 2-③ | 肩関節の井戸汲み (肩を上下に動かす) | 肘を伸ばして固定し、 肩を上下に汲み動かします。 |

肩甲骨を浮かせることで、肩甲骨につながる筋肉をストレッチします。

なお、浮かせことに注力しすぎて、力任せに行ってはいけません。

| 3-① | 肩甲骨はがし | 肩甲骨のキワを指で持ち 骨を浮かせて筋肉をストレッチさせます。 |

肩甲骨の動作を立体的に捉えることが重要です。外への引っ張り、内と後ろへの押し込みを意図的に行います。

なお、四十肩等の肩障害がある場合、力加減、可動域の制限を意識しつつ慎重に行います。

| 4-① | 肩甲骨の外回し (引っ張り方向) | 肩甲骨か肘を起点として、 外方向へ牽引するよう矯正をかけます。 |

| 4-② | 肩甲骨の内回し (押し込み方向) | 肩甲骨か肘を起点として、 内方向へ押し込むよう矯正をかけます。 |

| 4-③ | 肩甲骨の肘打ち (後ろ方向) | 肩甲骨か肘を起点として、 背中方向へ押し込むよう矯正をかけます。 |

・肩甲勅ラインの上下くぼみの重要性

肩甲骨は平ではなく、

肩甲勅にそった窪みがある

肩甲骨の上部には、肩甲勅という突起となった骨があり、意識しなければ気付きにくいのですが、その肩甲勅から鎖骨につながるラインに沿って窪みが上下に存在します。

肩甲骨の動きに、肩甲勅の窪みの正常さが欠かせないほど大切な部位ですが、鎖骨ほどの存在感はなく、コリによってすぐに窪みが平らになってしまう特徴があります。

(漫画やイラスト等で肩甲骨が真っ平に書かれてしまいますが、大きな間違いです。肩甲骨は人工化が難しいほど独特のフォルムを持ちます。)

基本的なほぐし方は、指3本(人差し指、中指、親指)でつまむようにしてコリをほぐしていきます。

しっかりとほぐせれば、内側から肩関節に向けて、だんだんと山(窪み)が大きくなるような肩甲勅ラインがあらわれます。

ほぐしの目安は、指3本でつまんだまま、なぞれるぐらいです。

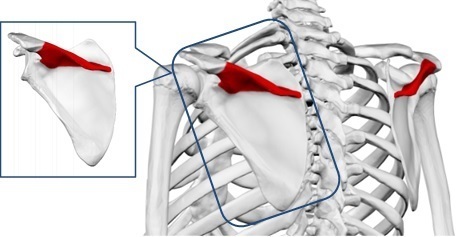

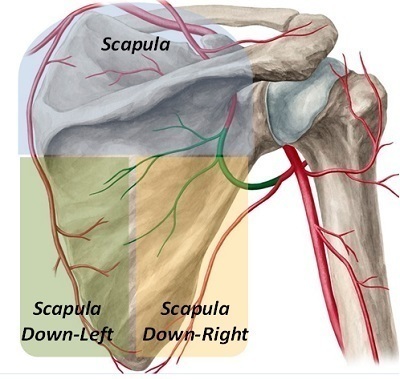

肩甲骨を3つの区分に分け、①肩甲骨上部、②肩甲骨下部(左)、③肩甲骨下部(右)として筋肉のほぐしを行います。

(図を参照)

<3つの区分>

- 肩甲骨上部 Upper

- 肩甲骨下部(左) Down-Left

- 肩甲骨下部(右) Down-Righ

肩甲骨上部(Upper)

肩甲骨上部は、肩関節、鎖骨、肩甲勅がそれぞれの位置と角度で連携・連鎖して動くようになっています。とくに肩甲骨の後ろ側は平らな面と思いがちですが、肩甲勅の突起と突起に沿った窪み(凹み)が存在するなど、カーブやひねりを駆使した特殊な形状をしています。

そのため、肩甲勅は肩のパフォーマンスに重要な役割をはたしており、肩を上げる、投げる、回すなどの様々な肩筋肉の動作において、いわば 交差・伸縮時の“遊び”を生み出し、余計な摩擦や衝突を防いでいます。

そのため、この肩甲勅ラインの窪みがコリで固まると、首の後ろの突起付近(頚椎7番付近)が盛り上がったり、肩こりが頻繁に起こるなどの不快症状を引き起こします。

肩甲勅は3指本によるほぐしを行います。

なお、肩関節、鎖骨、肩甲勅の三点が交差する部位は強めの詰まりが発生しやすいのですが、それぞれの骨を揺らし緩ませつつ行うことで、比較的スムーズにほぐすことが可能です。

肩甲骨下部(左)(Down-Left)

肩甲骨下部の左側は、腋(わき)の動作と関連しており、とくに腋下リンパの流れに影響しています。そのため、胸筋(バストの上と鎖骨の間)にむくみやハリ症状があらわれている場合、裏側の肩甲骨にまで影響があります。

また、いかり肩のような肩の上がり方をしている場合、肩甲骨と腋下のラインがコリ固まってしまい、肩全体を押し上げるようになっています。

腋下リンパを意識してほぐします。

なお、コリをほぐしてからリンパドレナージュを行うか、肩甲骨矯正でリンパが流れることを利用するかで方針は変わりますが、患者の肩の状態に合わせられればよいでしょう(※)。

※四十肩、五十肩で肩や過去の手術歴がある患者はリンパドレナージュ、それ以外は肩甲骨矯正な

肩甲骨下部(右)(Down-Right)

肩甲骨下部の右側は、脊柱起立筋と関連しており、とくに僧帽筋と腰筋のつなぎ目が肩甲骨の内側の動作に影響します。

肩甲骨のキワに痛みや違和感を感じている場合、脊柱起立筋が盛り上がりにより脊柱との隙間へ指が入らないほど狭くなっていたり、僧帽筋と腰筋のつなぎ目がはっきりせず硬くなっていたりします。

脊柱起立筋と僧帽筋に中指を0.5センチほど引っ掛け、藁の束をかき分けるように振りながらほぐします。

両筋肉とも筋肉繊維が長くしっかりしているため、少しの引っかかりでもあれば、そこを支点として硬くなった束でもほぐしていくことが可能です。

ただし、それぞれの筋肉が持つ役割に関連する形式で適した角度があり、それを無視すればもみ返し等の反発を招きます。

例えば、脊柱起立筋は縦にまっすぐ180度とされてしまいますが、実際は背骨のカーブにそった角度が存在し、カーブを考慮してほぐしの角度を調整しなければなりません。

(平面の世界地図で2箇所を繋ぐ場合、まっすぐ引いた線が現実の最短距離にならない理屈と似ています。)-

- 整体知識とテクニック