◇立川市の仙骨矯正の専門院◇

整体やまつばき

アクセス | バス停 金比羅橋下車 徒歩3分 |

|---|

営業時間 | 9:30~22:00 定休(月・火) 祝日は営業します。 |

|---|

お気軽にお問合せください

肩、背中が誘発する手腕の痺れ

対象のコースはこちら

対象のコースはこちら

肩・背中の状態からくる

手腕ラインの痺れ

Abstruct

整体での見解となります。

手腕の痺れ症状があらわれている場合は、自己判断せず専門の医療機関をまず受診ください。

手先から肘、腕、肩にかけての痺れ(以下、「手腕ラインの痺れ」)において、医療機関から症状固定(治療が進みにくい状態)と診断されるケースがあります。

神経や筋肉などに特段の損傷がないにもかかわらず、改善見込みの立たない痺れが発生します。

そのケースにおける取組みの一つとして、「肩・背中の状態改善」を提案しています。

肩、背中のコリ・詰まり、肩甲骨の硬さ、肩の左右差などがあると、

①可動域動域の狭まり、

②肩軸のブレた回転、

③コリの圧迫

等による神経を刺激することがあり、見逃せない要素となるためです。

なお、手腕ラインの痺れへの直接的な原因ではなく、間接的な可能性となります。

もちろん、すべての手腕ラインの痺れ症状に有効とはなりませんが、症状固定に近い状態となったならばアプローチの選択肢に入れて良いと考えています。

①可動域動域の狭まり

肩の可動域の狭まりは、他人に肩を掴まれたような状態と似てます。

他の部位よりも複雑な運動連鎖が発生するため、機能が低下した筋肉があると、その筋肉に関連する可動が著しく制限されます。

肩関節障害(四十肩、五十肩等)やスポーツ障害を過去に経験、または現在発生している状態である場合、さらに狭まりが進む可能性があります。

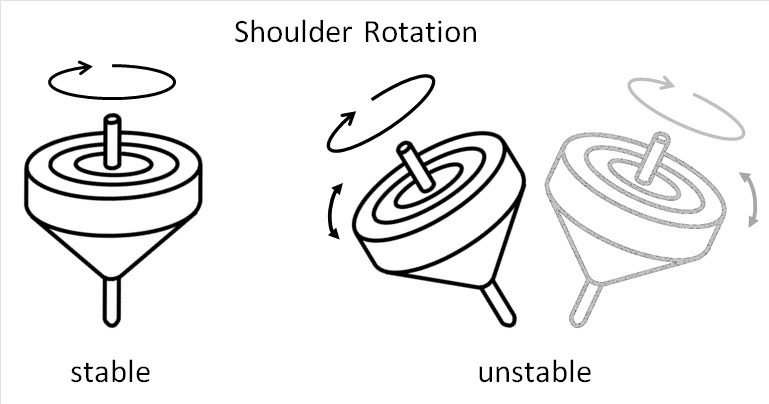

②肩軸のブレた回転

①の状態に加え、肩の回転系運動に影響がでている場合となります。

物を投げる、振る等の動作となり、(該当の動作を普段しない人は気付きにくいのですが、)運動テストで肩の回転軸をチェックすると、歪な回転円となる、引っ掛かりながら回転するなどの特徴があります。

③コリの圧迫

肩周辺のコリは肩を動かすことで神経を圧迫する側面があります。

コリが定着化し、例えば、肩のコリが隆起した状態まで進行すると、コリが神経を刺激する動作ルートが発生する場合があります。

とくに肩のコリは形が多岐にわたるため、どの動作で影響がでるかに個人差があります。

・手腕痺れの臨床について

手腕ラインの痺れについて、肩関節と肩甲骨へアプローチする臨床を行っています。

もちろん整体の範疇を超えた医療分野の事例は取り扱えませんが、すべてが神経系の問題とすることには疑問があります。

なぜなら、目先の手腕ラインの痺ればかりに目が行き、首肩、肩甲骨の根本的な問題を先送りにしている傾向があるからです。(痺れ(痛み)を消す処方は問題の解決に向かっているのか?)

整体の観点では、肩関節と肩甲骨の改善 ⇒ 手腕ラインの痺れ改善 のルートも存在すると考えています。

<過去の報告事例>

- 仰向けで肩甲骨が触れると、腕が痺れる

- 突然の肘に鋭い痺れを感じる(頻度が多い)

- 背もたれに脇が触れると、腕先から痺れる

- ぎっくり背中(急性背痛) 後に痺れがでた

- 四十肩、五十肩を併発している

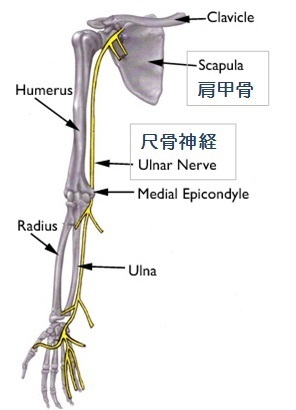

1-1 肩甲背神経から手腕ラインへの連携 (Dorsal scapular nerve)

腕の神経の多くは頸椎からの分岐ですが、一部の神経は鎖骨付近を通り、肩甲骨と脊柱の間を背面へと伸びています(肩甲背神経:Dorsal scapular nerve)。

そのため、肩関節の可動域、肩甲骨付近のコリが存在すると、肩甲背神経が刺激され、手腕ラインに痺れがでるリスクがあります。

ただし、患者が痺れの元を正確に把握できるとは限りません(※)。

例えば、手腕ラインの痺れは認知していても、肩甲骨付近の不調は感じていない場合があります。

※脳は神経からの情報を100%正確に分析できるとは限らず、過去の経験や視覚情報、学習によるイメージ(知識による想像等)によって補完するからです。

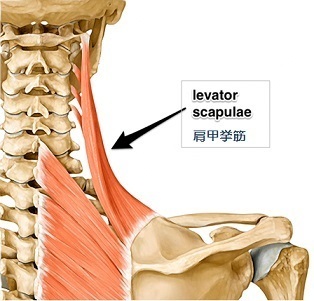

1-2 肩甲骨(肩甲挙筋)の回転運動 (levator scapulae)

肩甲骨の回転、とくに肩甲挙筋の動きに阻害要因があると、神経の起点や末端付近が圧迫され、手腕ラインの痺れを誘発するリスクがあります。

肩甲挙筋は、首の向きを変える動き、肩をすくめる動きなどで使われており、単純な構造にみえて実際は複雑な運動をする筋肉です。(“肩甲骨回し”とも深く関係する筋肉です。)

とくに肩の回転運動では、肩甲骨周辺の筋肉(肩甲挙筋を含む)の運動連鎖がスムーズに行われる必要がありますが、肩甲挙筋が硬くつまった状態だと、カクカクとした不自然な回転となります。

なお、肩の回転運動にブレが生じていても、動作で痛みや著しい制限が発生していない限り、曖昧にしか自覚が無い状態です。

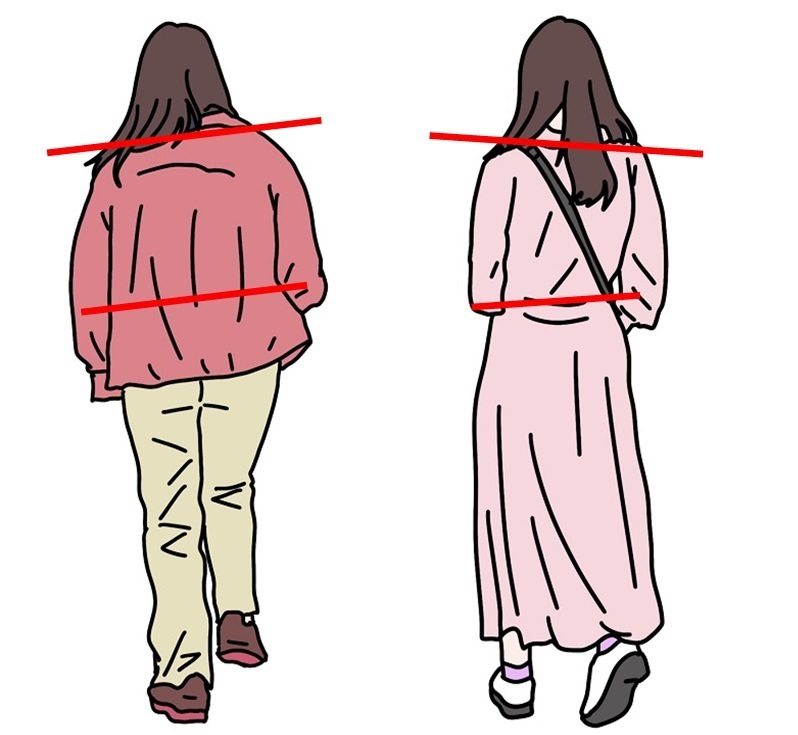

2-1 左右の肩の高さの顕著化

歩行・立ち姿に

崩れがあらわれる

片側の肩のみで重量のあるもの(バック、鞄等)を担ぐ、骨盤(腸骨の左右の高さ等)に歪みがあるなど、肩の高さに差がでる要素を持っている場合、肩甲骨が高い、または、低い位置で固定されます。

その状態では、左右の肩の高さの不均衡が顕著になります。

とくに、(日常的に)首が傾斜したままになっている場合は注意が必要です。

すでに肩甲骨の固定化が進行しており、腕の痺れの誘発を内包した状態です。

2-2 ぎっくり背中(急性背痛)

ぎっくり背中(急性背痛)を一度でも起こすと、ダメージを受けた筋肉が弱体化して、筋肉の障害をリピートする可能性が高くなります。

急性背痛の繰り返しの中で、手腕ラインの痺れを併発させると、急性背痛をトリガーとした痺れがの頻度が上がります。

なお、ぎっくり背中(急性背痛)の知名度はまだまだ低いですが、症状としては一般的です。

寝違えのような痛みが数週間続く、背中のピキッと筋肉が切れたように感じる症状を経験しているならば注意が必要となります。

2-3 背面部の怪我/疲労の蓄積

広背筋、僧帽筋、脊椎起立筋と背面部の筋肉は、発達しやすい強固な筋肉が重なり合っており頑丈にできています。

しかし一方で、本人の目視や触診のしにくさから、怪我や疲労蓄積の程度が自覚しにくい部位です。(感覚で判断する傾向にある部位)

怪我が完全に治癒する前に無理をする、リハビリが不十分な段階でケアを中断するなどをした場合、背中の筋肉同士のフォローが追い付かずに痺れの症状を引き起こすリスクがあります。

リハビリを独自の判断で中途半端に終了させることは、患者が考えている以上に危険な行為です。無意識下で怪我をフォローする動作が癖となって残り、想定外の怪我が発生します。

また、疲労の蓄積も同様です。

とくに寝れば疲労が抜けるのは若い頃だけとなるため、背部筋のケアを行わないと疲労が抜けきらず、筋肉の状態異常へと進行します。

- 整体知識とテクニック