◇立川市の仙骨矯正の専門院◇

整体やまつばき

アクセス | バス停 金比羅橋下車 徒歩3分 |

|---|

営業時間 | 9:30~22:00 定休(月・火) 祝日は営業します。 |

|---|

お気軽にお問合せください

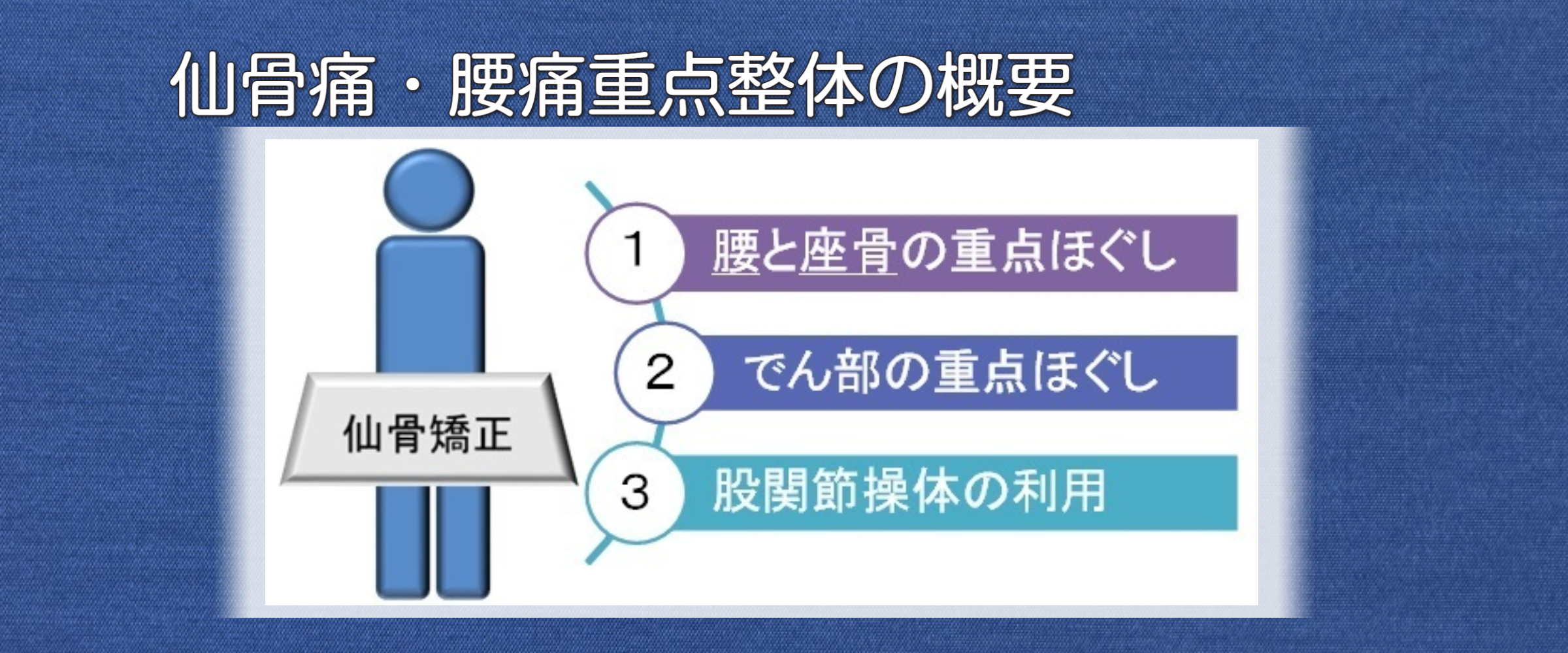

仙骨痛・腰痛重点整体コース

仙骨、腰の痛みは大きく以下のタイプに分類され、特徴に合わせた施術を行います。

仙腸関節痛、重度の腰痛を重点とした施術を行います。

<重点症状>

|

また、仙骨・腰痛と関連が深い部位に対処しますので、以下症状でお悩みの方にも対応可能です。

<当コースで対応可能>

|

仙骨痛(仙腸関節痛)、重度化した腰痛

仙腸関節の痛み、違和感は、仙骨矯正による直接的な負担軽減と関連する筋肉のほぐしを行います。

重度の腰痛は、腰の“要(かなめ)”に対処するために、患部だけでなく全身へのほぐしを行います。

仙骨・腰椎に関連する症状

尾骨、でん部、坐骨神経、股関節は、直接的、間接的に仙骨・腰椎に関係しており、併せて対処することで相乗効果が期待できます。

再発を防止する土台づくり

再発を防止する土台(仙骨・骨盤)をつくり、負のスパイラルを絶てる身体にします。

"不安定なバランス"の危い土台から、“軸が機能する”安定した土台へ矯正し、永続して維持させます。

仙腸関節痛、腰痛を含め、上下の負担、捻る動きなど、腰部は複雑な動作を可能とする構造であるため、原因となるトリガー(発端)が複数重る場合がほとんどです。

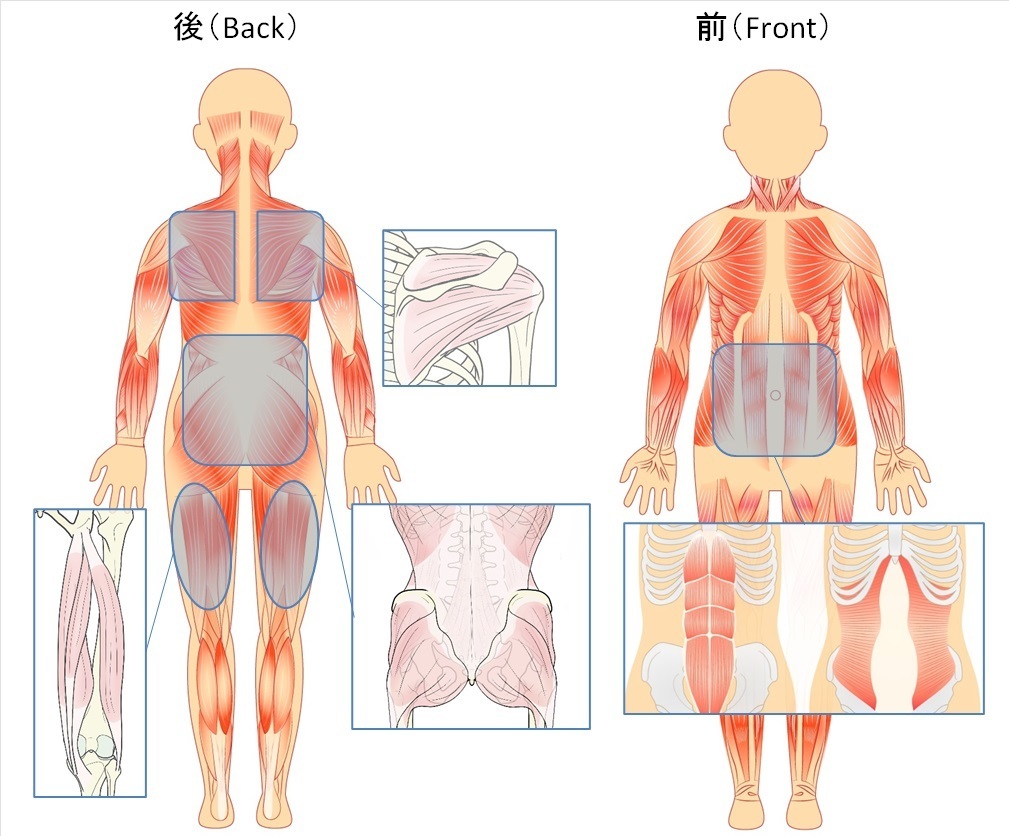

例えば、慢性腰痛では、肩甲骨の詰まり、大腿の強張り、腹筋の硬さなどが混在してトリガーとなると重度化します。また、胸腰筋膜の歪みは骨格の機能低下、神経過敏などで痛みを誘発させます。

そのため、患部のみの施術では不十分です。"全身にあらわれている症状” を見逃さずに対処しなければなりません。

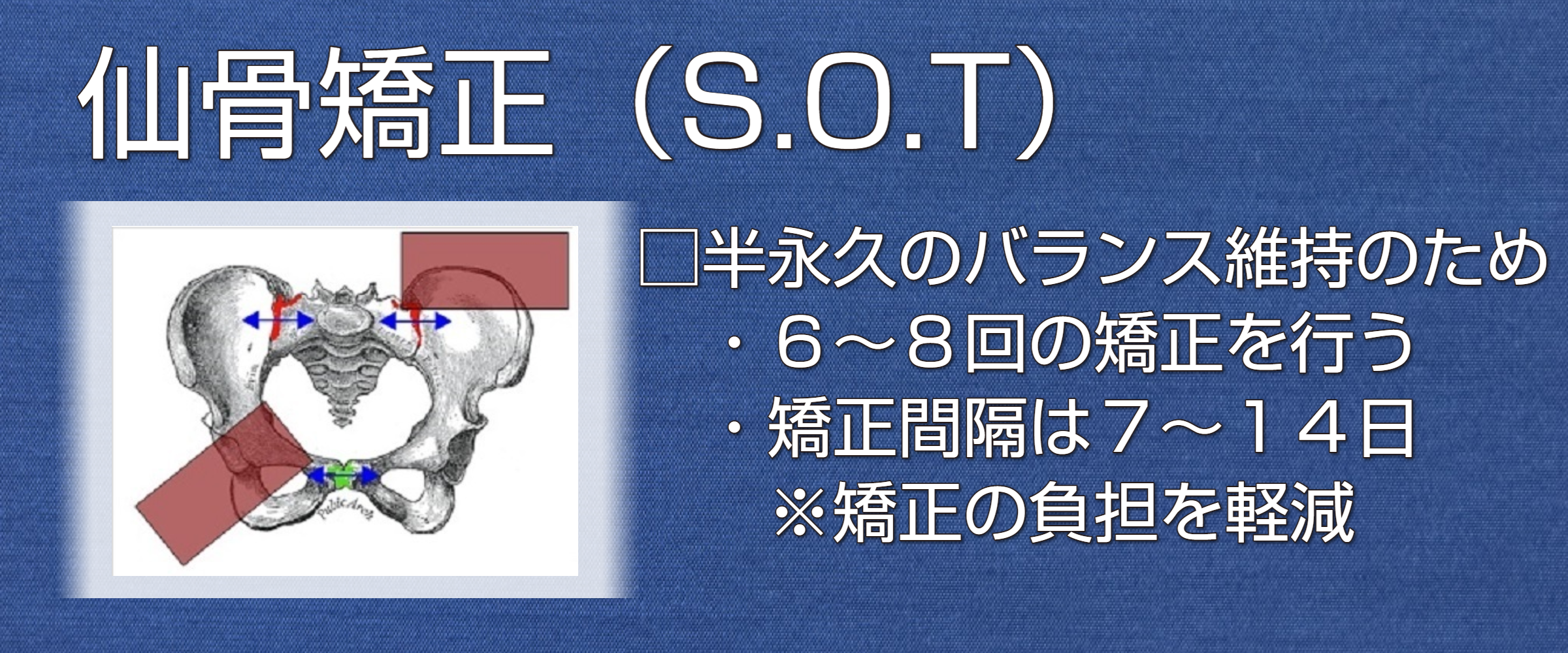

仙骨矯正(S.O.T)は腰痛に対して大きく2つの目的が存在します。

- 身体の歪みの解消

- 歪み進行を防止

とくに “仙腸関節痛” が疑われるケースでは、さらに重要度が上がります。

①-1 身体の歪みの解消

身体の歪みは「筋骨格の負のスパイラル」と「仙骨内、仙腸関節の機能障害」を軸として引き起こします。

とくにCAT3(Category 3)の段階まで身体の歪みが進行すると、仙腸関節付近の違和感を悪化させるリスクが高まります。

仙骨矯正は、患者の自重とSOTブロックの角度で仙腸関節を動かし、安定した土台(骨盤)へと調整することで身体の歪みを解消させます。

①-2 歪み進行を防止

「バランスの崩れは現在が最低で進行しない」と考えがちですが、残念ながら、一度マイナス方向に歪みのベクトルが向くと、将来にわたって歪みが進行するリスクを内包し続けます。

そのため、一時的に身体のバランスを整えても、歪みのベクトルをプラスに反転させない限りは、再び元の歪みに戻ってしまいます。

仙骨矯正は、歪みの進行をまず止め、かつ、ベクトルの方向をプラスに向けます。

□仙骨矯正の回数と期間

仙骨矯正は回数と期間が必要です。全8回の矯正を前半と後半に分けた矯正を実施します。

| 仙骨矯正の前半 (初回~4回目) | 新しい骨格バランスを定着させる期間です(※)。 老廃物の代謝を促しつつ、負担が蓄積した部位をほぐします。 |

| 仙骨矯正の後半 (5回~8回目) | 新しい骨格バランスに馴れた身体から、根本原因に近い症状がでます。 その症状を重点的に施術します。 |

※新しい骨格バランスを定着させる期間

新しい骨格バランスが定着・適応する期間に個人差はありますが、通常は約3週間~6週間(半月~1ヶ月半)です。筋骨格の調整や運動系神経の伝達試行が行われ、患者身体に適したチューニングが日々なされます。

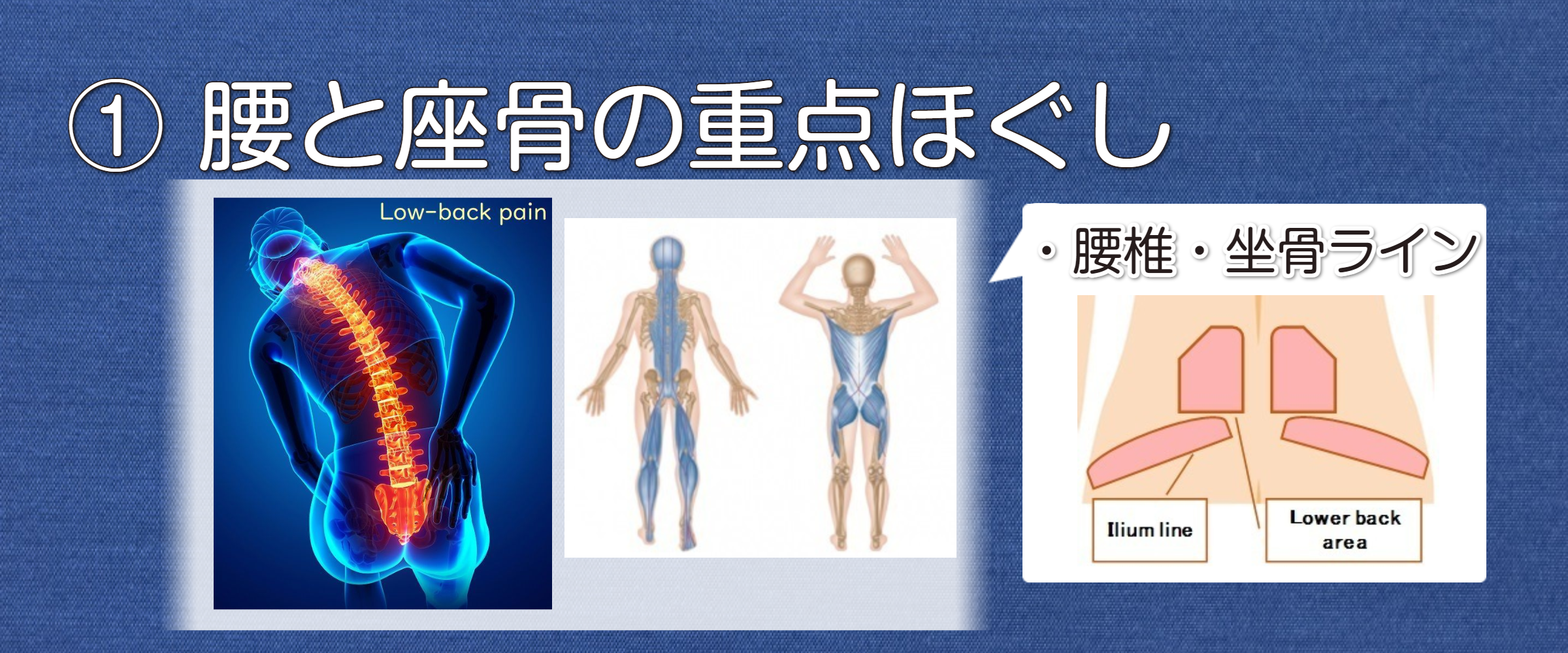

②腰に関連する筋膜群のほぐし

仙骨痛・腰痛に関係する筋膜群やでん部に、以下の症状があらわれていると、痛みのトリガーとなる可能性があります。

- ガチガチに硬化する

- 逆に弛緩しすぎる

- 左右でアンバランス

とくに、胸腰筋膜( thoracolumbar fascia:TLF)は体幹の回旋や腰椎、仙骨の安定化に重要な役割を持ち、二足歩行の腕と足のリズミカルな振り子運動において、腰椎と仙骨部分に適切なバランスと力分布を保ちます。

また、体幹と深く関係する骨盤や腹筋に力を伝播させる役割があり、見逃せない特徴です。

②-1 筋膜群

腰に関係する筋膜

身体は動くことを前提とした構造となっているため、身体の要である腰(仙腸関節)は、あらゆる動作の連鎖ポイントとなり、関係が無さそうな部位から影響を受けている可能性があります。

(全てではありませんが、)下表の筋膜群を正しく連動させることが、腰痛と仙腸関節痛の改善につながります。

「一点のみを集中的にほぐす」のではなく、「複数個所を分散してほぐす」方が遠回りに見えて最善の近道だと考えています。

| 筋膜群 | 関係性 |

|---|---|

| 肩甲骨筋膜 | 肩甲骨で上肢と下肢の負担を分散 |

| 脊柱筋膜 | 正しい負担の伝播と脊柱の維持 |

| 体幹筋膜 | 身体の旋回、左右偏りを軽減 |

| 仙骨筋膜 | 下位腰椎と仙腸関節の安定化 |

| 大腿筋膜 | 下肢の調整と体幹維持 |

なかでも、TLFは筋膜群との力の伝播(収縮、伸張等)において重要な構造となっており、施術する範囲の指標となります。

広背筋 ⇔ 脊柱筋 ⇔ 仙腸関節 ⇔ 大殿筋 ⇔ 大腿二頭筋 からの力がTLFに収束するため、その範囲に位置する骨、筋肉、筋膜群が、仙腸関節痛の改善に有用です。

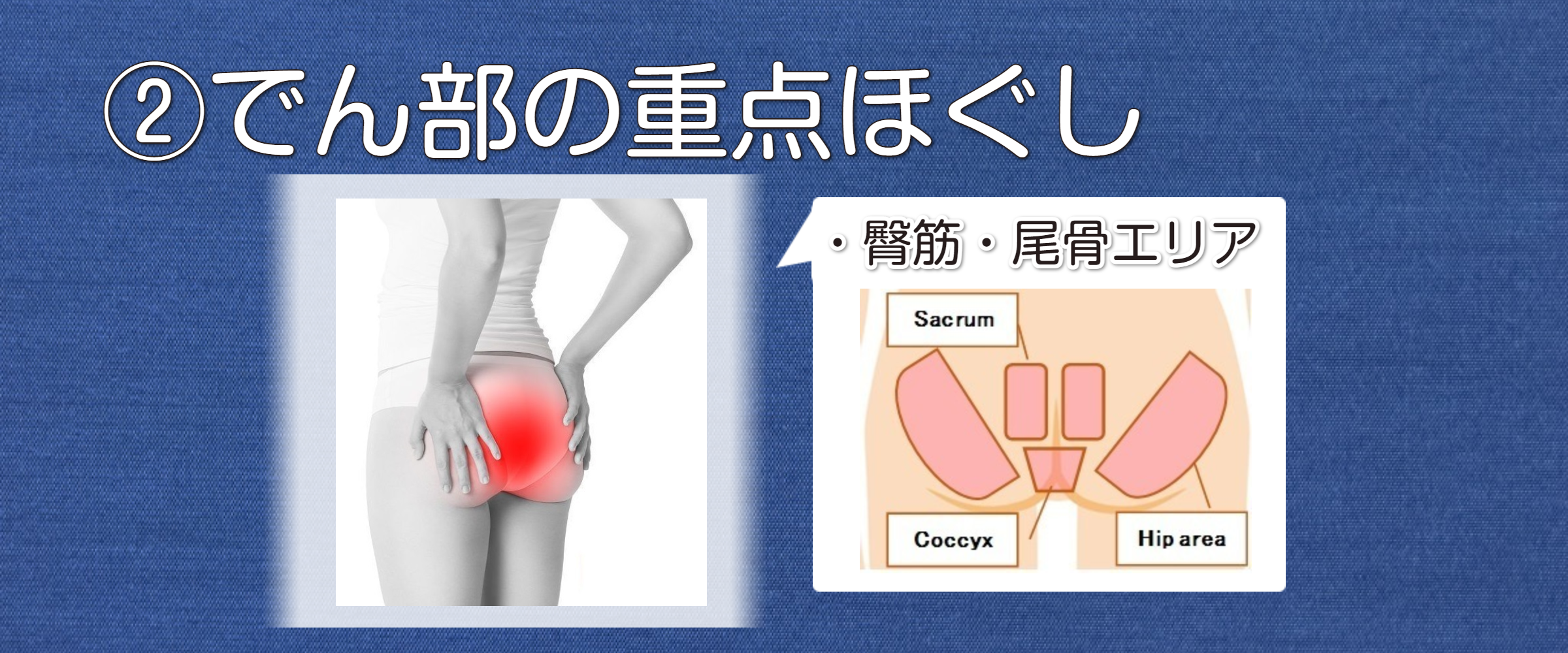

②-2 仙腸関節周辺(腸骨とでん部)

仙骨の後面に位置する胸腰筋膜の下部は、押すと骨に触れられるほど薄めの筋膜ですが、腰椎と仙腸関節の動作を補助し負担を分散するといった重要な役割を担っています。

しかし、目立たないコリができることと、指圧や振動、ストレッチとのほぐしの相性がよくないため、見過ごされやすい部位です。

ほぐしの流れとしては、コリをピザ生地を広げ大きくするイメージで、1.~3.を繰り返してほぐします。

- 腸骨のカーブを利用して、仙骨後面の筋膜を内に縮ませる

- 「1.」で縮んだ筋膜を、外に引っ張る

- 「1.」と「2.」を繰り返す

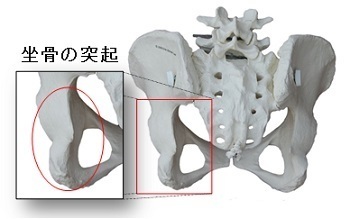

③坐骨突起による神経刺激の軽減

坐骨は通常、お尻の筋肉に保護されていますが、その保護するはずの筋肉にコリがあると、座位やそれ以外(起立時、歩行中、寝る等)の動きで刺激を受け、痛みを感じる要因となります。

とくに、坐骨の後ろ側には "小さな突起" が存在し、坐骨神経が張っている(緊張状態)だと鋭い痛みを併発させます。

坐骨の周辺がコリで覆われ、"坐骨の突起" が確認できないほど、でん部と太ももが硬くなることがあります。

通常ならば坐骨の突起は無影響ですが、坐骨神経に逃げ場がない状態だと、小さな突起に引っかかり鋭い痛みを感じるリスクが高まります。

坐骨の突起周りのコリを重点的にほぐし、歩行や座位で突起の引っ掛かりが起きないようにします。

④下肢の補助を回復させる

太ももから足の先までの下肢の硬さは、着地の衝撃が吸収されず、仙腸関節や腰椎にダイレクトな負担をあたえてしまうため、とくに以下の部位をチェックして施術します。

- 股関節

- 大腿筋(太もも)

- 太もも

- 足首・足指

下肢の状態回復は、腰痛、仙腸関節痛、坐骨神経痛等を改善する上での重要事項です。

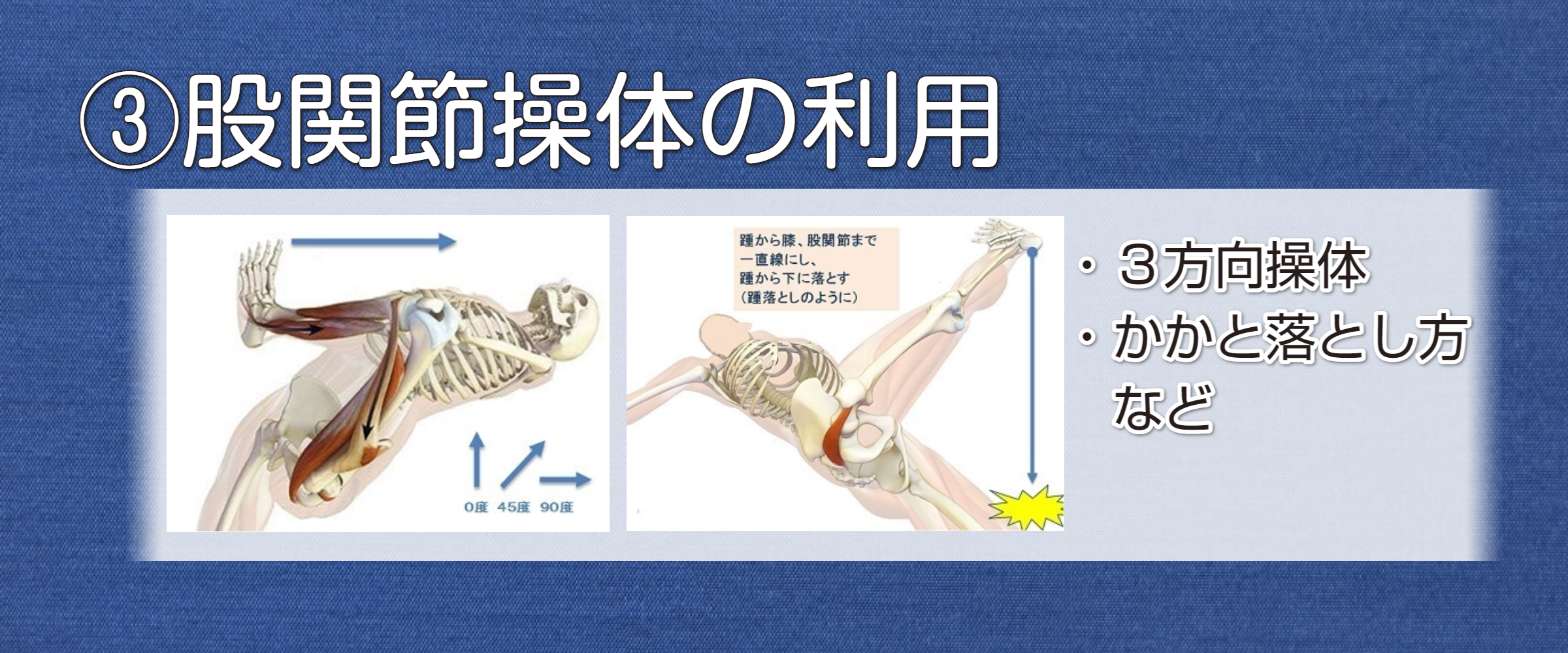

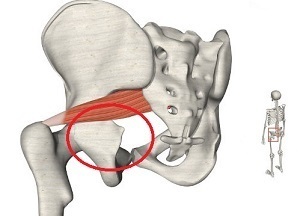

④-1 股関節のほぐし

股関節の深層筋は腰の筋肉、関節と運動連動していることから、可動域の狭まり(引っ掛かり)が予知しない痛みのリスクとなります。

ただし、股関節は直接的なほぐしが難しいため、操体やストレッチなどの技術を利用して施術します。

④-2 大腿筋(太もも)のほぐし

太ももの筋肉は、大腿動脈・静脈を持つ下肢と腰をつなぐ血流改善に欠かせない部位ですが、筋肉量よりも弾力性が重要であることから、運動・トレーニング習慣がある人でも機能が低下しているケースがあります。

なお、大腿筋は強固であるため、筋肉の隙間や角度を意識したほぐしが大切です。

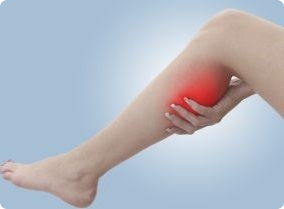

④-3 ふくらはぎのほぐし

衝撃の緩和が不十分になる

ふくらはぎは、疲労の蓄積や踵(かかと)歩きの負担により、骨に張り付きスジ肉のように硬くなることがあります。

吸収すべき衝撃が緩和しきれず、骨盤まで衝撃が伝わることとなり、痛みのリスクが高くなります。

また、第二の心臓と例えられるふくらはぎのポンプ運動が低下すると、下肢の血液循環が滞ります。

本来は状態が戻りやすい構造の部位のため、骨から剥がすようにほぐします。

④-4 足首・足指のほぐし

地面の凹凸、段差に対するバランス補正は、二足歩行の負担軽減として縁の下の力持ち以上の役割を持ちます。

硬直した足首、足指はバランス補正機能が低下につながり、骨格筋や庇った動作でのフォローがさらなる悪循環を生み出します。

比較的、ストレッチや牽引と相性が良い部位のため、それらを駆使しつつほぐしていきます。

- 整体知識とテクニック