◇立川市の仙骨矯正の専門院◇

整体やまつばき

アクセス | バス停 金比羅橋下車 徒歩3分 |

|---|

営業時間 | 9:30~22:00 定休(月・火) 祝日は営業します。 |

|---|

お気軽にお問合せください

仙骨の形態と形成時期

仙骨の形態と形成時期のまとめ

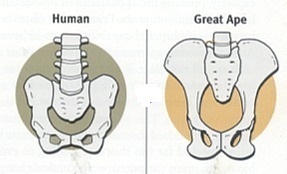

類人猿の頃と比べて

股関節と仙骨の距離が短くなっている

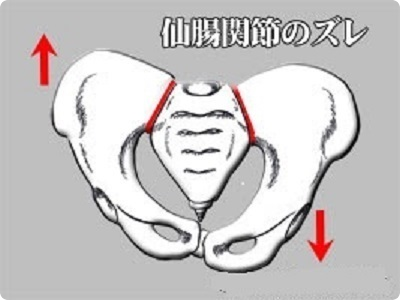

仙腸関節の前方は仙骨と腸骨ががっちりと噛み合うよう結合できる形となっています。

後方は靭帯の中でもっとも強靭といわれる仙腸関節靭帯と後ろから支える後仙腸関節靭帯で形成されています。

なお、仙腸関節にある軟骨は、成人で1~3mmであり、仙骨側の方が腸骨側に比べて2~3倍ほど厚いです。

ただし、強固な靭帯であることと、大きな面の腸骨を支える必要があることから、関節のズレによる機能障害を生じるリスクがあるというデメリットがあります。

・ 二足歩行に適応した仙骨(仙腸関節)

二足歩行をスムーズにし、走行による障害のリスクを軽減させるため、人間は股関節と仙骨(仙腸関節)の距離を縮める進化をしました。犬や猫に代表される四足動物が股関節で体重を支えることに対して、人間は仙骨(仙腸関節)で体重を支える構造としています。

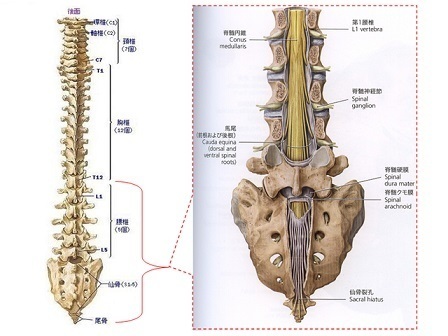

背部の神経が頚椎から腰椎まで続くことは一般的に認知されていますが、さらにその先の仙椎(仙骨)から神経束が広がっている認知は低いです。

神経支配の解剖図に仙椎が含まれているように、下肢の感覚や反射などを理解する上で仙骨は重要な骨です。

なお、仙骨は5つに分類(S1~S5)され下肢の神経支配に関連していますが、正確に解明されたわけではありません。

とくに、でん部は、腰椎と仙椎の神経支配が曖昧な範囲があり、まだ未開拓とされている部位なため、腰椎と仙椎(仙腸関節)のどちらが起因で痛みが発症しているかが判断し難いです。

神経支配と痛みについては、まだ発展途上の分野だと考えてください。

・脊柱の部位と呼称

| 部位 | 椎骨数 | 呼称 |

| 頚部 | 7 | 第1~ 7頚椎(C1~C7) |

| 胸部 | 12 | 第1~12胸椎(T1~T12) |

| 腰部 | 5 | 第1~ 5腰椎(L1~L57) |

| 仙骨 | 5 | 第1~ 5仙椎(S1~S5) |

| 尾骨 | 4 | 第1~ 4尾椎(Co1~Co4) |

歪みの大きさが

体型バランスに影響する

仙骨はもともと椎であった5つの骨が、骨格が固まる20歳頃までに癒合して一つの逆三角形の骨となるため、成長期に仙腸関節のズレが形成されている場合があります。

また、特殊な形状とはいえ、関節であることから、強い負荷や栄養不足、経年劣化等の要因があれば、将来的なズレが進行する可能性があります。

<仙腸関節にズレが生じる要因>

- 猫背の姿勢

- 食生活が不安定(偏食、加食、無理なダイエット等)

- 生活の乱れ(不眠、昼夜逆転等)

- 生理の不調、妊娠・出産

- 老化を進行させる運動不足

数か月あるいは数年とマイナス要因を重ねている場合、仙腸関節を歪むベクトルへと向け続けることになり、不調を増大させます。

- 整体知識とテクニック