◇立川市の仙骨矯正の専門院◇

整体やまつばき

アクセス | バス停 金比羅橋下車 徒歩3分 |

|---|

営業時間 | 9:30~22:00 定休(月・火) 祝日は営業します。 |

|---|

お気軽にお問合せください

美容歩行

※当項では整顔に特化していますが、仙骨痛・腰痛の予防、姿勢改善、スポーツ力向上と様々な分野で応用できる技術です

整った顔の条件は、左右の均衡(バランス)が保たれていることです。

もちろん生まれつきの素質はありますが、本人の意識・知識不足で生じる後天的なものが、無視できない割合で美容にマイナス影響します。

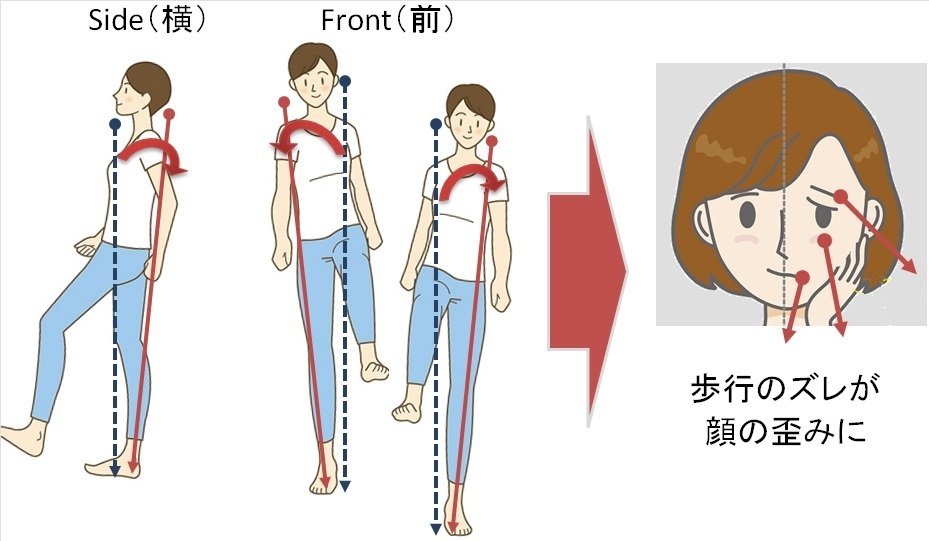

例えば、歩き方です。顔の形で運動神経の良し悪しが判別できると言われるほど、顔の骨、表情筋、皮下脂肪含めて、一歩ごとの重力による影響を繊細に受けます。

とくに、近年の女性は、若年層から歩行の男性化が進んでおり、かかと歩き、左右のリズムが崩れた歩行、中心線のブレが顕著となっているため、顔のバランスが悪くなっています。

それらのマイナス要因を予防し、プラスの動きの基礎となるのが、“美容歩行”です。

歩くだけで良いと考えるのはNGです。美容に良い歩き方が存在し、それらの技術を1歩ごとに練習する意識が大切です。

無意識でマイナスのまま歩く人と、千歩、万歩とプラスに向かって歩く人の差は、生涯を通じて雲泥の差となります。

健康のことは目的とせず、美容のみを目的とした歩行です。

美容を第一とした理由は、健康を主目的とすると時間や距離、歩数ばかりに注目してしまい、肝心な “歩行の仕方” を疎かにするからです。

逆に、美容を目的とすれば、顔を整える歩行の仕方そのものに意識が集中できます。

ただ歩くでは散歩の域を超えない非効率な運動です。意識して歩けば、スポーツの域となる運動となります。

| 目的 | 傾向 |

| 健康のため | 単に歩けばよい。 時間、距離、歩数に注目。 |

| 美容のため | 歩行の仕方に意識がいく。 正しい歩行フォームに集中。 |

美容歩行の要は、中心線をキープし、バランスよく歩行するための正しいフォーム(good form)やポージング(good posing)への意識であり、1歩ごとの認知です。

日常生活に組み込まれた歩行は、1歩ごとの影響は少なくとも、顔へのマイナス要素の回数は膨大となり、累積されていきます。

歩行のマイナス要素(ガニ股、かかと歩き、左右のブレなど)を減らせば、その影響を敏感に感じ取り、顔が自然と整っていきます。

大多数の人は、幼少期に身に付けた歩行からスキルアップさせずに一生を過ごします。それは「ただ歩いている」だけとなり、歩行スキルは年齢とともに著しく低下します。

スポーツ、ダンスなどと同様に、歩行はスキルアップできる運動プログラムの一つです。そのことを認識せずにスキル向上はできません。

歩行のスキルアップには、足の接地面、ステップ・リズム、中心線、視界などを意識して繰り返し練習し、フィードバックされる情報を正確に認知することが必要です。

とくに「分からないものを分かるようにする」過程はあらゆる分野で共通しており、適応能力、学習能力、分析能力の人間的発達を左右します。

また、歩行を現実から解放される時間として利用したがりますが、頭を空っぽにして運動する行為は、スキルアップにマイナスです。(何十分、何時間だろうと、)一歩ごとの状態を認知できる状況で行うことがベストです。

靴の発達はどんな歩き方でも二足歩行の衝撃を緩和させることに多大な貢献をした一方で、足の着地の意識を著しく低下させる弊害を引き起こしました。

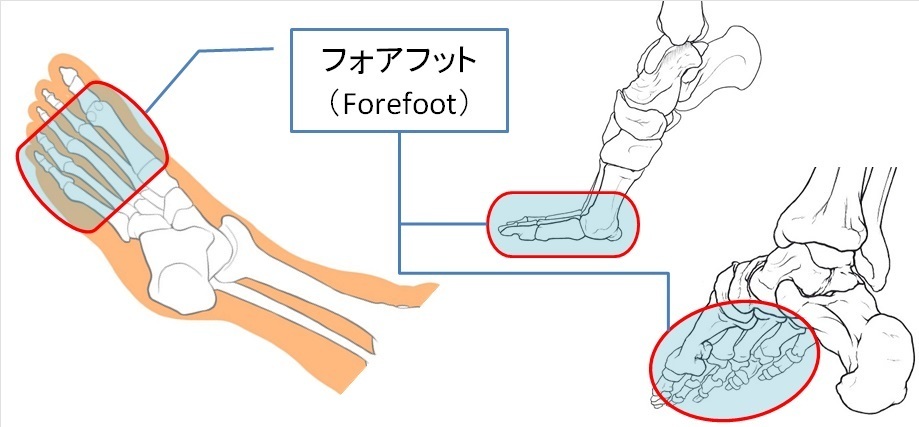

もちろん人間の足は、“靴を履いた状態”ではなく、“裸足” を前提に進化しており、アーチの形状、足指の発達、アキレス腱までが、ある特定の着地位置を前提として成り立っています。

その足の着地位置は、フォアフット(指球部)となります(※)。

※つま先歩きではありません。5本の足の指をすべて使える着地位置となり、接地順は、「指球部 → 土踏まず → かかと」となります。(かかと着地の逆順)

フォアフットの着地は、推進力の効率性、衝撃緩和、バネの役割、中心線(全身バランス)の維持で優れており、歩行で意識して使うべきです。

しかし、ペンギン歩き(かかと歩き)の女性が増えたように、足の着地位置を意識していないがために、わざわざ美容にマイナスな歩き方を無意識に積み重ねています。

とくに足首の硬さを感じているならば注意が必要です。アキレス腱という全身バランスの要である部位に無理な負担がかかり、顔骨を含めた骨格に歪みがでるリスクがあります。

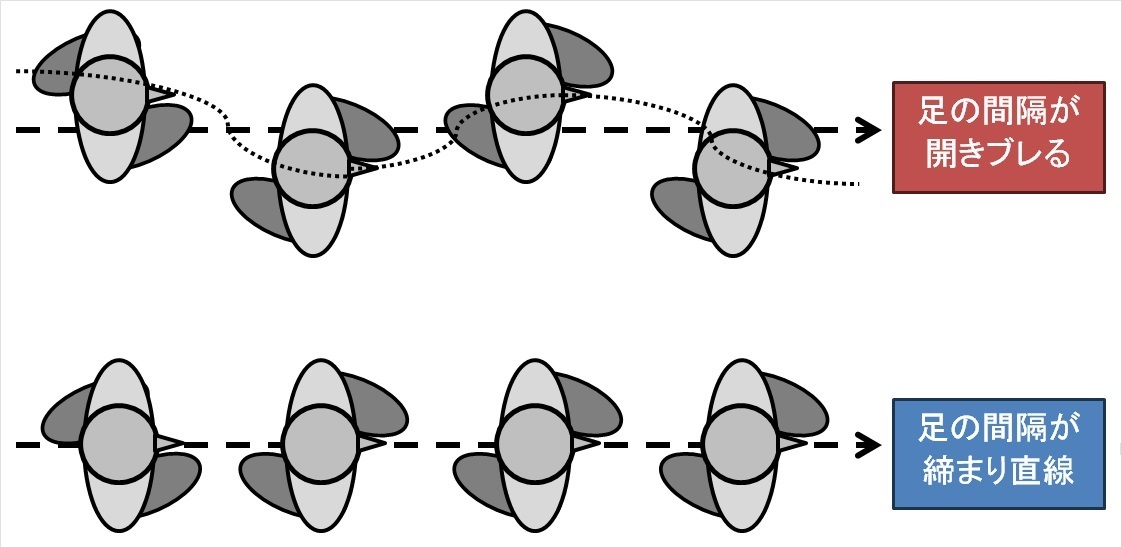

両足の間隔の理想は、前の足(下ろす足)と後の足(引き上げる足)を一直線に並べて歩行することです。

その歩き方を意識することで、中心線のブレが最小化していきます。

例えば、全国レベルのランナーの両足の間隔はほぼ一直線で中心線が真っすぐです。対して、公園で見かける一般ランナーは足の間隔が広く中心線から左右にブレています。

中心線のブレは、両足の間隔を意識せずに歩行する人ほど顕著となり、足の位置が中心線(頭の下)からズレるほど、左右への傾きが大きくなります。

端的に言えば、一歩ごとに顔を左右にシェイク(shake:揺さぶる)しているようなものです。中心線に顔を留めておくほど、遠心力の影響は軽微になります。

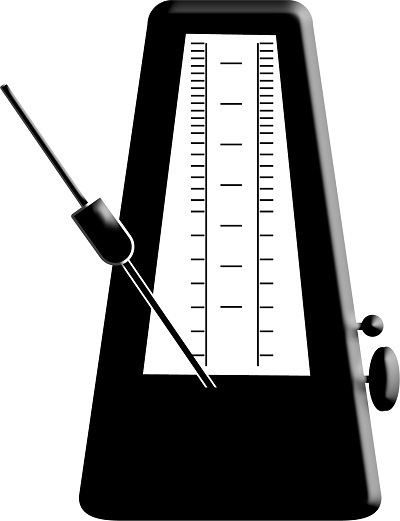

歩行のテンポ(Tempo)を意識することが、上下(UP-DOWN)のズレの矯正につながります。

なお、女性は、120~130BPM(1分間に120~130歩)での歩行を推奨しています。

(5キロ換算では、120BPMで約7200歩、130BPMで約7800歩が目安となります。)

※BPM(ランニング用語)

1分あたりの平均歩数となり、BPM(beats-per-minute: 1 分間の拍数)と表現されます。

歩くペース(Pace)と混同しやすいので注意してください。

| ペース | 1キロ進むのに何分掛かるか (min/km(分/キロ)) |

| テンポ | 1分間で何歩刻めるか (step/min(歩数/分)) |

別の見方をすれば、歩行の速さ・速度ではなく、両足のステップ数(歩数)が一定に保たれているかを重視するということです。

なぜなら、一定のテンポや歩数を保つには中心線の維持が欠かせないため、テンポが悪いか、歩数が少ない人ほど、歩行フォームの崩れるからです。

例えば、テンポよく(リズムよく)歩けていない場合、一方の足が迂回し円が大きくなり、反対側の足は円が小さくなるなどの不均衡が生じます。

また、少ない歩数だと左右のどちらかの足(とくに利き足)の着地時間が長くなり、強く踏み込んだ方と踏み込みが弱い方とで偏りがでます。いくら速く歩けていても、均等に足が使えなければ、上下にブレてしまします。

このケースにおいても、不均衡が生じた分、足の踏み込みの強弱がある分だけ、顔が上下にジェイクされることとなります。

- 整体知識とテクニック