◇立川市の仙骨矯正の専門院◇

整体やまつばき

アクセス | バス停 金比羅橋下車 徒歩3分 |

|---|

営業時間 | 9:30~22:00 定休(月・火) 祝日は営業します。 |

|---|

お気軽にお問合せください

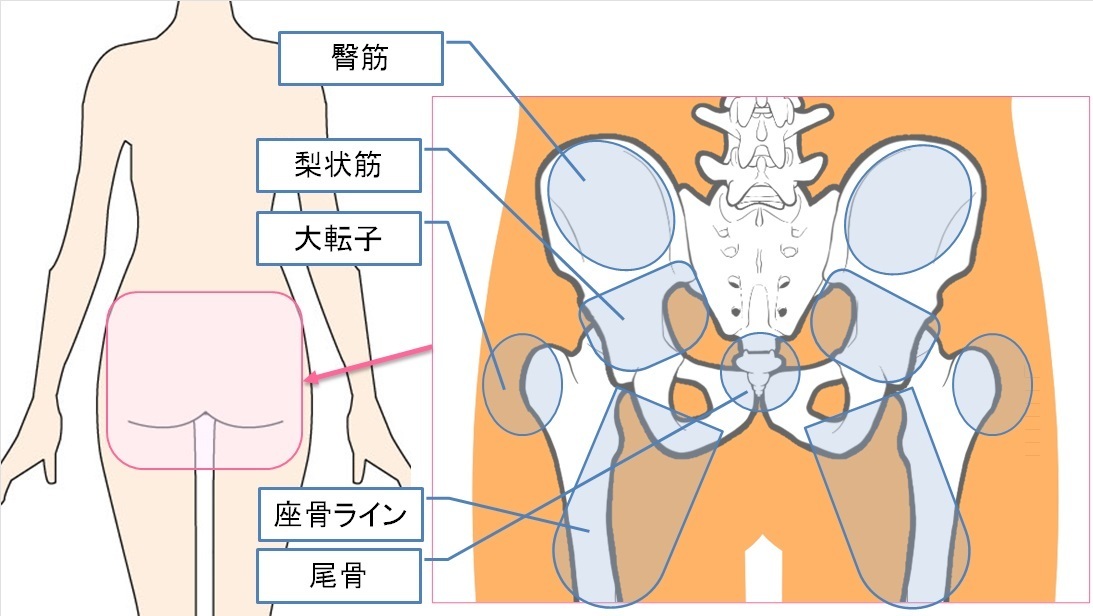

仙腸関節とでん部のほぐし

仙腸関節痛、お尻の筋肉の痛み、坐骨神経の痺れ

対象のコースはこちら

対象のコースはこちら

Abstract

仙腸関節とでん部(お尻)は、別々とせず、セットで(組み合わせで)ほぐすことが大切です。

理由は単純で、歩行・座位を含めた人の主要な動作において、仙腸関節とでん部の筋肉群が連動して動き、お互いに負担を分散し合うからです。

また、仙腸関節をでん部の筋肉で保護するため、でん部の筋肉が衰退していると仙腸関節の痛みを増幅させます。

(とくにでん部の筋肉が歩行困難や激やせ等で衰退している場合、整体だけでなく、様々な施術の効果が著しく低下します。)

仙腸関節について

ミリ以下の動きしかない関節とはいえ、二足歩行の衝撃を緩和させる強固な靭帯が集中しており、髄液の循環から下肢への神経と上下の連結(連動)の要です。

靭帯が強固な一方で、機能性を重視したツケなのか、仙骨の後面は比較的に筋肉が薄い状態となっており、でん部の保護が減ると仙腸靭帯への影響するリスクがあがります。

でん部について

「お尻は脂肪ばかり」と安易に決めつけてはいけません。

でん部(お尻)は身体を支える筋肉の塊であり、あらゆる動作・バランスを安定させる要です。また、仙腸関節やでん部を痛る神経を保護する大切な役割があります。

そのため、耐久力が高く怪我をしにくいのですが、一方で偏った負荷や蓄積疲労、経年劣化によるコリが蓄積しやすい特徴があります。セクシャルにとらえず、女性、若い年齢と問わず、重要な対策として積極的に取り入れるべきだと考えています。

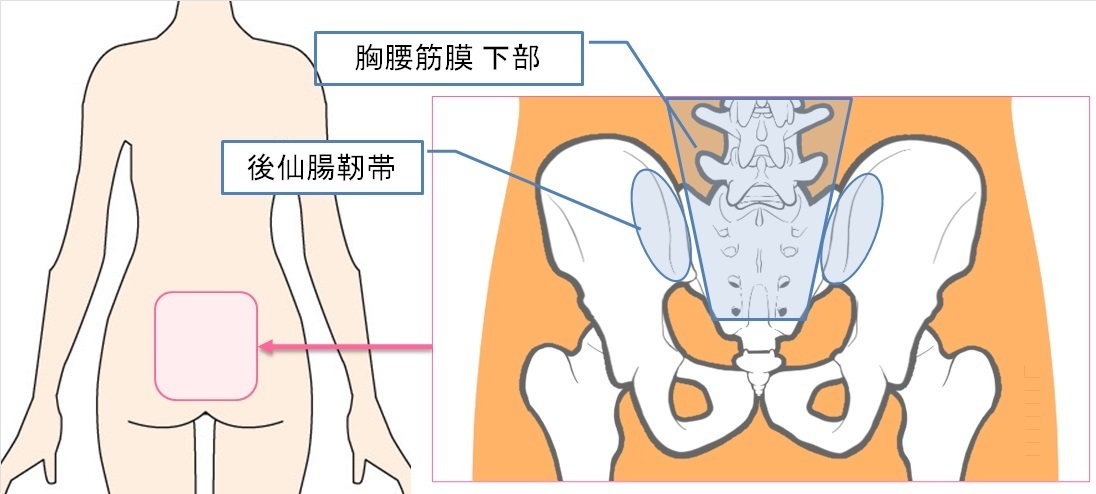

・仙腸関節の筋膜と靭帯

仙腸関節は大きく以下に分類して、ほぐします。

- 胸腰筋膜の下部(きょうようきんまく)

- 後仙腸靭帯(ごせんちょうじんたい)

仙腸関節は筋膜と靭帯を意識する

仙腸関節は、他の関節とは異なりほとんど動きのない関節のため、よく動く肩や膝などと比べ、摩耗や変形が起きにくいです。(仙腸関節の歪みとは、変形ではなく、ほんの少しのズレです)

一方で、仙骨と腸骨の繋ぎを安定させ、かつ、過剰な負荷(動き)から関節を保護する靭帯が存在し、その靭帯に痛みや劣化が発生することがあります。

また、動きがほぼないためか、仙骨後面や仙腸関節付近は筋膜(胸腰筋膜の下部)が中心に覆っています。筋膜は強固な弾性のある繊維の膜ですが、筋肉同様の障害(筋挫傷、炎症等)が起きる可能性があります。

仙腸関節のほぐしの流れ

仙腸関節をほぐすしでは、胸腰筋膜の下部、後仙腸靭帯といった仙骨を覆う筋膜や支える靭帯を意識します。

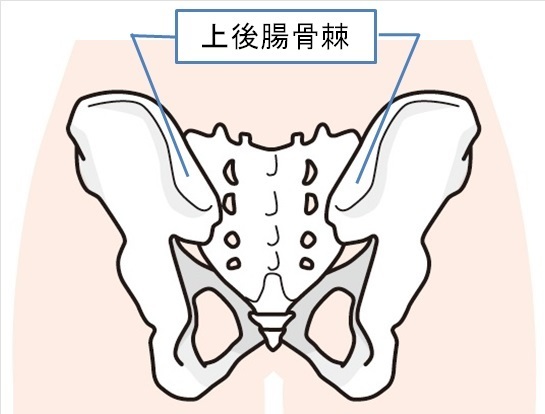

靭帯の位置をしっかりとイメージし上後腸骨棘のポイントを狙う必要があります。

筋膜は基本的に牽引、またはストレッチ等で周囲を動かしながらほぐしますが、仙腸関節付近の筋膜は他の部位と比べて動かしにくく、骨盤の骨を避けるか、逆に利用する必要があるため、難易度が高い施術となります。

| 仙腸関節 の状態 | ・胸腰筋膜下部の硬さ・盛り上がり ・後仙腸靭帯の硬さ・盛り上がり |

| ↓↓ | |

| 仙腸関節 の施術 | ・胸腰筋膜下部のほぐし ・上後腸骨棘付近のほぐし など |

| ↓↓ | |

| 他の部位 の改善 | ・腰椎4,5番の状態↑ ・股関節の可動域↑ など |

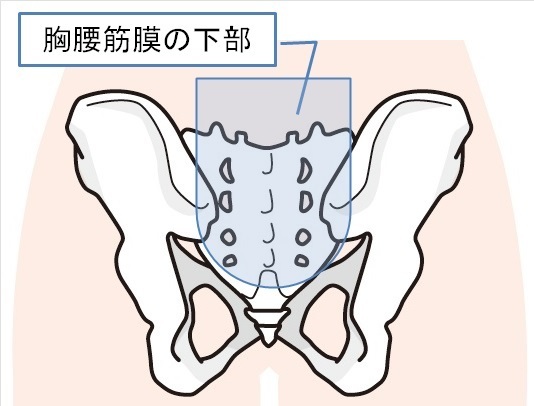

・胸腰筋膜の下部のほぐし

腰椎と仙椎の保護、仙腸関節の安定と補助など、筋膜の状態が関連する部位の調子に深く関与する特徴がありあります。

図では範囲が広く見えますが、腰椎・仙椎を起点に左右で分かれ、上後腸骨棘までとなるため、実際にほぐせる範囲は限定されます。

胸腰筋膜の下部は、単純な指圧や機械の振動だとほぐせない(効果がでにくい)ため、筋膜の牽引を入れつつ、スプーンでコリやハリをかきだすようにしてほぐしていきます。

・上後腸骨棘のほぐし

仙腸関節すぐ横にある棘(突起)であり、この特殊な突起とカーブの形状、位置は骨盤を効率的に活用する上で欠かせないものです。

一般的な施術では腸骨ばかりを意識してしまいますが、腸骨から続く一連の骨であるとの認識を持つことが重要です。

基本的のは腸骨のカーブを利用して牽引をかけたり、突起を利用して指圧することでほぐしていきます。

・特徴的なでん部(お尻)の筋肉

でん部は大きく以下に分類して、ほぐします。

- 臀筋(でんきん)

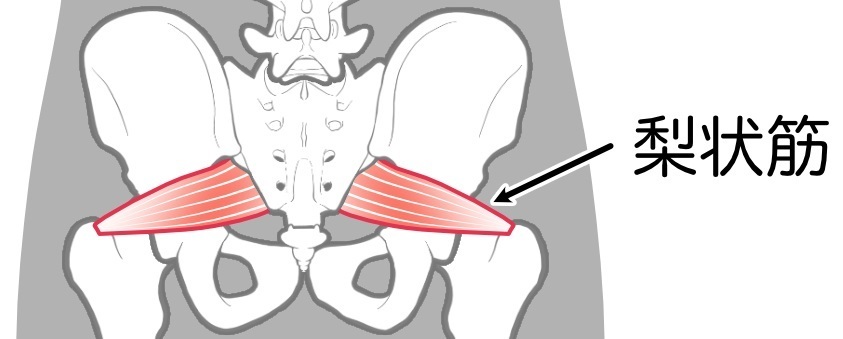

- 梨状筋(りじょうきん)

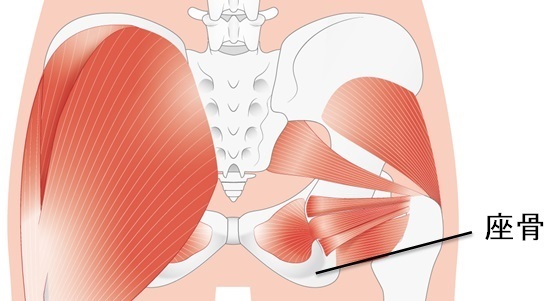

- 座骨

- 尾骨

でん部は角度が重要

でん部は丸みを帯びていますが、脂肪の塊ではありません。

骨盤という特殊な形状の骨を効率的に動かす、上肢と下肢の負担を分散させる、下肢へと伸びる神経・血管群を保護するなどの役割を担う強固な筋肉と靭帯がほとんどを占めています。

(実際、でん部の筋肉や靭帯が衰退すると、歩行どころか座位ですら困難になりますし、クッションの反発程度の弱い刺激でさえ鋭い痛みを感じます。)

でん部の役割が多いことから、コリによる機能低下は患部に留まらず、全身のバランスの崩れ、血液・リンパの停滞まで幅広く影響します。

でん部(お尻)のほぐしの流れ

でん部のほぐしでは、体幹を支える筋肉、下肢と連動する筋肉、歩行・座位の筋肉、骨盤を支える靭帯と、複雑な負担の分散と動作を意識します。

そのため、上下左右斜めとあらゆる角度からほぐす必要があります。

また、でん部の筋肉と関節は指圧が難しいほど硬くなる場合があるため、事前に股関節ストレッチや骨盤矯正を組み合わせることで、効率的にほぐせます。

| でん部 の状態 | ・殿筋の硬いコリ発生 ・左右筋肉のアンバランス ・歩行機能低下 など |

| ↓↓ | |

| でん部 の施術 | ・骨盤矯正 ・でん部のコリのほぐし ・股関節操体(ストレッチ) など |

| ↓↓ | |

| 他の部位 の改善 | ・腰痛の緩和 ↑ ・坐骨神経痛の緩和 ↑ |

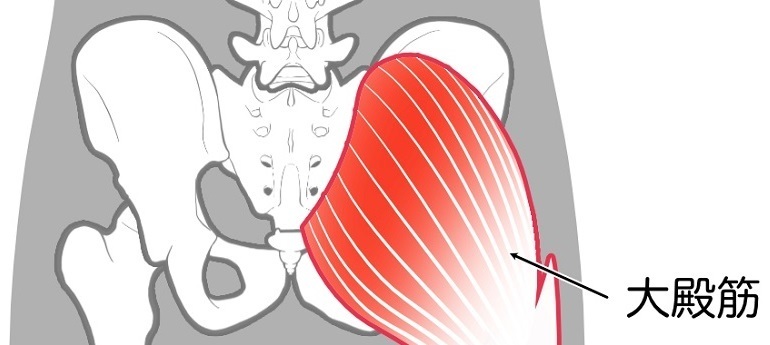

・臀筋のほぐし

臀筋群(大殿筋、中殿筋、小殿筋)は骨盤のグラつきや歩行の安定性に関わるため、機能を戻すほぐしを積極的にすべき部位です。

お尻を大きくカバーする筋肉であり、股関節の伸展、太腿の引き上げ、骨盤の安定等、歩行から立ち座りまで様々な動作で活躍します。

大殿筋はコリが強固になり、他の部位との運動連鎖が強いため、骨盤調整、股関節の操体、および、大腿のほぐしを組み合わせる必要があります。

また、大殿筋の全体であることもあれば、太腿側、仙腸関節付近と、コリに個人差があらわれやすい筋肉です。

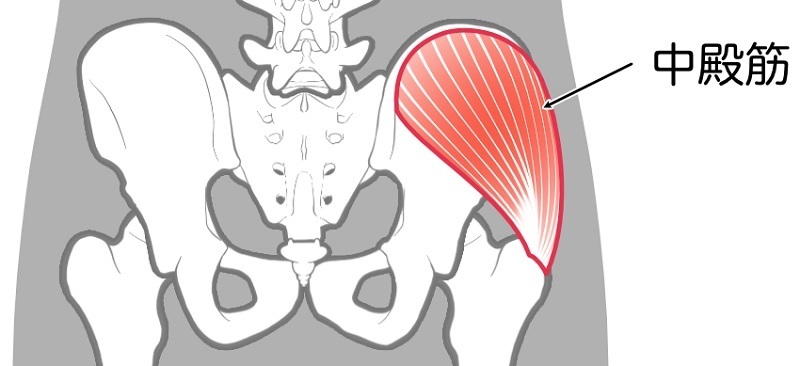

片足立ち、歩行にて骨盤の傾斜を制動し、股関節を補助することで身体が左右に触れないよう安定させます。ただし、腸骨の筋肉との連鎖で不明確な点が多く、未知なる役割を持つ筋肉です。

骨盤の動きと連動するコリを伴うことから、腸骨のキワや大転子付近のほぐしと組み合わせる必要があります。

腸腰筋との関連性があるとのことで、腰椎ラインをほぐすときに活用しますが、腸腰筋と中殿筋のどちらを先にほぐすかは、まだ臨床中で不明です。

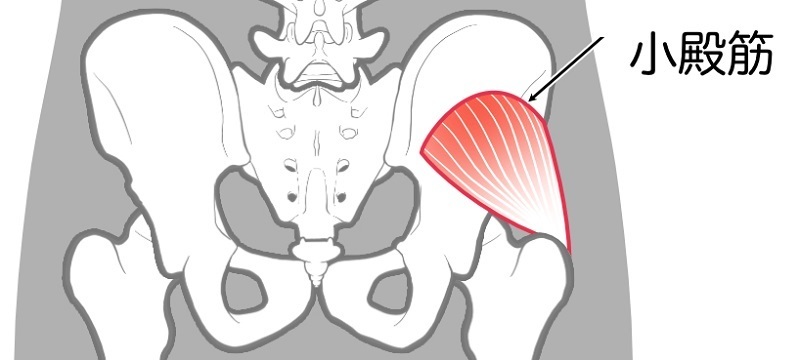

中殿筋と同様の働きをしますが、動作によっては小殿筋の比重が高くなるため、骨盤、および、体幹の安定に欠かせません。

ただし、ほぐしにおいて、中殿筋と小殿筋とで明確な区分けはせず、中殿筋と同様の方法でほぐしを行います。

・梨状筋のほぐし

股関節の深層筋として、股関節の機能、安定性に貢献します。必ずではありませんが、尾てい骨の痛みや坐骨神経を刺激する“突っ張り”があらわれることがあります。

梨状筋が突っ張っている場合、ほぐそうと直接的に押しても掴み引っ張っても、あまり効率的ではなく痛いだけです。

梨状筋の接触面である仙腸関節(または尾骨)か、大転子付近をほぐすことで、突っ張った筋肉に遊びをつくり緩ませます。

・坐骨ラインのほぐし

歩行時と座位時では使い方が異なるなど、人間の進化で試行錯誤された形状をしています。

座骨神経や周囲の筋肉に影響を与える骨であることを意識する必要があります。

坐骨の突起が分からなくなるほどのコリが覆いかぶさる、坐骨を挟み込むようにコリができるなど、本人の歩行と座位の姿勢による差異が顕著です。

・尾骨のほぐし

先祖が手の代わりとしていた尻尾の筋肉、神経が残存する重要な部位です。

尾骨の筋肉が、臀筋や仙腸関節の周辺の筋肉とくっついた状態で全体的にコリ固まる、尾骨の横にゴルフボール大のコリの塊ができるなど、退化しほぼ動かないはずの部位に様々なコリができます。

周囲と尾骨の突起が戻るようにほぐしていきます。

- 整体知識とテクニック