◇立川市の仙骨矯正の専門院◇

整体やまつばき

アクセス | バス停 金比羅橋下車 徒歩3分 |

|---|

営業時間 | 9:30~22:00 定休(月・火) 祝日は営業します。 |

|---|

お気軽にお問合せください

◆肩痛と背中痛への施術

対象のコースはこちら

対象のコースはこちら

施術の概要

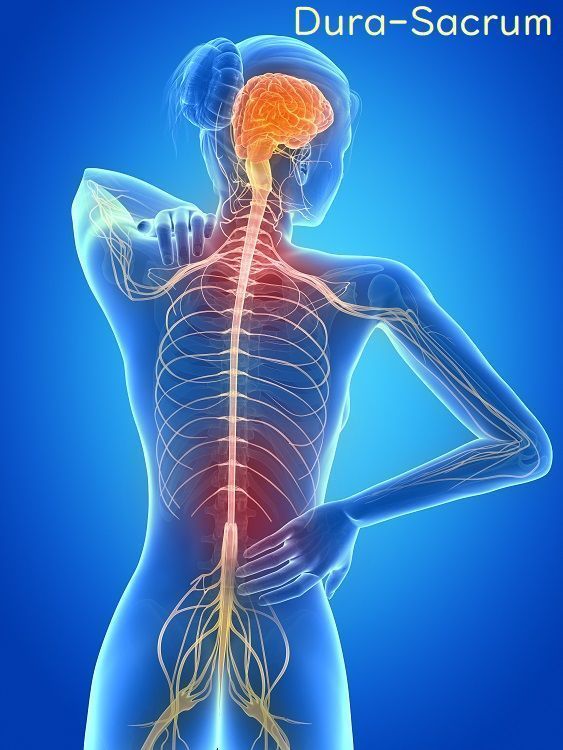

一般的に、脊柱起立筋ラインのほぐしをバランス改善や姿勢改善として漠然と行っていますが、さらに大切な要素があります。それが脊柱起立筋ラインに重なる脊柱から仙骨(尾骨)へのストレスです。

脊柱から仙骨は、自律神経の安定化に欠かせない交感神経と副交感神経の経路、出入口となっています。

また、硬膜を流れる髄液(ずいえき)を脳から仙骨間で循環させる重要な役割を担っています。

これらの機能は、根本的な生命活動を保つために欠かせませんが、背中の状態は本人見えずらく意識しにくいためか、まだまだ脊柱起立筋ラインを適切に維持・予防する重要性が認知されていません。

自律神経の不調、慢性的な疲労感など、病気との境目がグレーゾーンの不調ほど注意しなければならない要素です。

・脊柱と髄液循環での仙骨矯正の利用

硬膜を流れる

髄液の循環

脊柱の硬膜を流れる髄液は、事故等で液圧が低下すると様々な不快症状を引き起こすほど、体調維持と深く結びついています。

また、硬膜には、末梢神経の通路と運動神経の束が存在するため、髄液の循環低下により動作に影響がでる(物を落とす、転倒時に庇えない等)可能性があります。

そのため、筋力テストで動作の反射に遅れがある場合や、起立筋に硬さ・偏りがある場合、仙骨矯正で髄液循環の改善を促します。

・髄液(ずいえき)の循環

役割が不明な点が多い髄液ですが、

主に、脳⇒脊椎⇒腰椎⇒仙骨と下がり、仙骨⇒腰椎⇒脊椎⇒脳へ再び上がる循環をし、頭蓋骨内の圧力を調整しています。

(偏頭痛やめまい、立ち眩み等の原因として研究されています。)

・ 仙骨矯正と髄液循環

仙骨矯正はもともと後頭骨から仙骨への髄液の流れを改善させる目的でできたテクニックです。どちらかと言えば、筋骨格のバランスを整える目的はあとからの発見です。

そのため、仙腸関節からくる硬膜の捻じれ、開きのストレスを解消し、髄液の調子を整えるアプローチとして利用できます。

・肩と肩甲骨にへばりついたこりを解消する

肩甲骨の機能低下

肩コリがひどいと肩をぐるぐると回しますが、いくら回したところで肩こりはまず解消されません。

コリで狭まった稼働域で動かしているにすぎず、狙っている部位へ刺激のない動きとなるからです。

肩は意図した動作をしないかぎり、筋肉が休眠状態であることも問題を助長しています。

例えば、肩甲骨は様々な動きができますが、現代は指先中心の単調な動作で生活できる環境です。運動、トレーニング等で意図した動作をしない限り、肩甲骨の機能のどんどん衰退していきます。

とくに肩こりが重度の人は乾いた粘土のようなコリが肩周辺を覆っており、自力でのコリ解消の難易度が上がります。

肩・肩甲骨のコリが重度化し症状があらわれてから、運動療法で解消を目指すのは想像より大変なことです。

・施術の方針

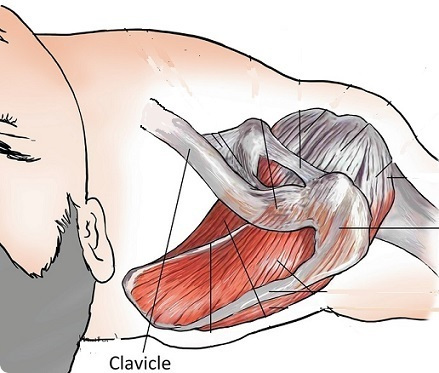

肩甲骨は、第1肋骨から第6、7肋骨辺りの上に、まるでひっくり返した皿をかぶせる様に存在します。背中にありながら背中の骨とはくっついておらず、筋肉がなければずり落ちてしまう骨です。

肩甲棘や大円筋、大菱形筋辺りをまずほぐし、肩甲骨が少しでも動くようになれば、段々と動きを大きくしていくことが可能です。

肩甲骨の稼動域を大きくできれば、普段の動きの中で本来の動き方を思い出していきます。そうなれば、自分で肩をほぐすことができるようになっていきます。

鎖骨が動くようにほぐす

鎖骨は肩の動きの安定に欠かせない骨です。

前側から見える凹凸部位だけを注視するのではなく、肩の上部から俯瞰した位置と形の把握が重要となります。

図の通り、鎖骨と裏側の肩甲骨とがつながることで、競技用ランニング用の義足の板バネのような楕円形の形状を保ちます。

仰向け寝や背もたれに寄り掛かったときに生じる肩甲骨への負荷を緩和する役割があります。

長時間の肘をついての姿勢や強い圧迫で鎖骨に負担を掛け過ぎると、手の痺れ、腕の痛みを伴うことがあり注意が必要です。

また、鎖骨周辺には、リンパと血液の合流する大きな静脈(鎖骨下静脈)が存在するため、血流、リンパの流れといった全身の体液循環に関連します。

・施術の方針

鎖骨は、前側からの視点と肩上部からの視点を意識する必要があります。

前側からの視点では、鎖骨の上下の窪みがコリによって埋まっている場合は、鎖骨のラインが浮き出るようにほぐしていきます。

なお、鎖骨付近は身体上の急所にあたるため、指圧などの痛みが残らない程度の力加減で行わなければなりません。

肩上部からの視点では、鎖骨を支点とした肩回しや鎖骨の牽引を行い、併せて肩甲骨矯正を組み合わせます。

鎖骨単体ではうまく動かないため、上腕骨と肩甲骨と鎖骨のトライアングル(三角錐)をイメージして動かすようにします

脊柱起立筋を

中心にほぐす

背骨(脊柱起立)のラインは、全身バランスから体液の循環、自律神経の安定まで幅広い役割を果たします。

5億年前の原始動物に脊椎が存在するように、本来は生物の健康・調子を保つ優先順位のとても高い骨のラインです。

身体の真後ろある背骨を自力で触れるのは四足動物は無論のこと、手の器用な人間であっても無理があるにもかかわらず、様々な問題を生じやすい部位です。

頸椎、胸椎、腰椎と満遍なくコリと歪みがあらわれますし、神経が近いため不快感・不調を引き起こします。

また、脳脊髄液という脳の生命活動に欠かせない組織液を循環させており、まだ判明していない健康維持までを担っています。

・施術の方針

起立筋は筋肉の縦の束であることを利用します。

第一段階として、藁の束(筋肉繊維)をばらすように、“猫の手”の様な手技を使い横からの牽引とと振りを同時に加えます。

猫の手の形がよくできているのは、面への引っかかりと、真空による面への引っ付き具合にあり、磁石のように筋肉にタッチできます。

第二段階として、パンの生地を伸ばすように、指先四本のハラを使い上下に圧を加えます。

縮んでいた筋肉を伸ばしますが、力任せの指圧は反発を起こし筋肉が縮こまってしまい逆効果です。反発を起こさないように、指先や腕だけで押し込まず、身体の角度生じるエネルギーを利用します。

しかし、脊柱起立筋を背中の部位だけとして施術すると不十分です。

脊椎は頚椎から仙椎、尾骨までの約30個の椎骨がバランスよく連なり、かつ、髄液が循環するという、全身の根幹を成すラインです。

そのため、首から背中、腰、尾骨の先まで、髄液の下がる順番にそったほぐしを行います。

また仙骨矯正はもともと後頭骨から仙骨への髄液の流れを改善させるテクニックであるため、必ず仙骨矯正を組み合わせて行います。

とくに患者の頭部の不調(偏頭痛、めまい等)が脊柱起立筋の状態により変化するかをチャックします。

| 髄液 | 施術順 | 仙骨矯正 | ||

|---|---|---|---|---|

| 頚椎: Cervical(C1~C7) | ↓ | ↑ | 1 | 髄液循環 を改善 |

| 胸椎: Thoracic(Th1~Th12) | ↓ | ↑ | 2 | |

| 腰椎: Lumbar(L1~L5) | ↓ | ↑ | 3 | |

| 仙椎:sacral & 尾骨:coccygeal | ↓ | ↑ | 4 | |

- 整体知識とテクニック