◇立川市の仙骨矯正の専門院◇

整体やまつばき

アクセス | バス停 金比羅橋下車 徒歩3分 |

|---|

営業時間 | 9:30~22:00 定休(月・火) 祝日は営業します。 |

|---|

お気軽にお問合せください

肩甲骨はがしの危険性

肩甲骨はがしの危険性について

肩甲骨はがしはメリットのみでない

一般的な肩甲骨はがしは、

「肋骨背面から肩甲骨を人力で引きはがし、上下左右のズラし、または旋回運動より、肩甲骨とつながる筋肉をストレッチさせる(≒緩める)手技」です。

背面を覆う面積の広い肩甲骨は、僧帽筋や広背筋、脊椎起立筋にとどまらず、前面の鎖骨、大胸筋、上腕の三角筋といった肩周辺の筋肉を同時に動かす起点となる骨です。

もし肩甲骨が他の動物のように未発達ならば、物を持つ、投げる、引っ張る、回すなど、それぞれの役割を持つ肩の筋肉は連鎖性がなくバラバラに働き、肩の機能を十分に発揮できません。

肩甲骨は、大きさ、形、機能を含め、骨盤に匹敵するほど、身体の要となる重要な骨と言えます。

そのため、肩甲骨はがしは、“大技”として、施術者の技術と患部の状態がうまく噛み合えばメリットが大きいテクニックです。

ただし一方で、肩甲骨はがしを“大技”と表現したとおり、肩甲骨に対して通常の動作では発生しないイレギュラーな力を意図的に加えるため、技術を使うための条件を整えるのが難しいテクニックとなります。

(肩甲骨と繋がる腱や筋肉は、本来の動きに沿った動作ならば安全性が保たれますが、無理な力で動かされると簡単に故障する脆さがあります。)

安全な肩甲骨はがしを行うには、肩甲骨の状態をきちんと把握した上で、手順、加減を意識する必要があります

肩甲骨はがしを積極的にアピールする業界が抱える問題

しかし「肩甲骨はがし」を積極的にアピールする業界では、肩甲骨はがしのメリットばかりが宣伝され、肩筋肉が固まっている状態での肩甲骨はがしの難しさ、肩障害がある場合の危険性が十分に伝わっていません。

例えば、誰でも簡単に確実に肩甲骨はがしが行え、改善が期待できる印象の広告・紹介を行っていますが、首・肩の硬さが重度化した患者は、亀の甲羅のように肩甲骨ごとピッタリと張り付いている状態であり、そもそも肩甲骨を持ち上げる隙間がほとんどありません。

また、四十肩等で肩の可動域に制限がある患者の肩甲骨を無理に引きはがしたとすると、首肩全体に無理な力が加わり、筋関節の障害を引き起こすリスクがあります。

(広告・紹介では、「肩甲骨が柔らかいモデル」を登場させますがこの前提がまずおかしいです。肩甲骨はがしを求める首肩コリが重度化した人達は肩甲骨周りがガチガチであり、指が引っ掛からないほどです。)

当院の肩甲骨はがしに対する方針

当院では、肩甲骨はがしの安全性と効果の最大化を目的として、事前準備である肩甲骨に関連する筋肉と肩関節のほぐしを入念に行います。

肩甲骨はがしという“大技”をいきなり出さず、肩甲骨へのほぐしである“小技”を重ねてから大技につなげます。

確かに手間と時間が増えることとなりますが、肩甲骨はがしを有用にする手段として欠かせないプロセスだと考えています。

なお、『肩甲骨矯正』を行うプロセスの一環として、肩甲骨はがしを取り込んでいます。

- 1事前チェック(肩の筋肉・腱の状態)

肩甲骨はがしを行う前に、肩の筋肉と腱の状態として以下をチェックします。

- 四十肩・五十肩の有無

- 過去の怪我の有無(とくに、首・肩の手術歴)

- 肩甲骨周りのコリの有無(肩甲骨がコリで埋まっていないか)

- 鎖骨周辺の筋肉・腱が固まっていないか

肩甲骨の可動域に制限がでている場合、腱が故障しやすくなっている可能性があります。

可動域の制限を確認してから行わないと、思わぬ肩の二次障害を引き起こしてしまいます。

- 2事前チェック(骨の状態)

肩甲骨はがしを行う前に、骨の状態として以下をチェックします。

- 肩甲骨の骨折歴の無

- 骨粗鬆症の持病の有無

交通事故などで肩甲骨を骨折していると、元の形でない場合があります。

また、骨そのものが脆くなっている場合、施術者が掴み引っ張ると骨折する可能性があります。

まとめ

危険性を考慮しない施術者による強引な肩甲骨はがしは、筋肉・腱組織、骨の障害につながります。

それらのリスクを回避し安全性を確保するには、患者自身が以下の事項を意識しなければなりません。

- 自身の身体が肩甲骨はがしを安全に受けられる状態なのかを自己チャックする

- 施術者側が肩甲骨はがしの危険性を理解しているか(※)を確認する

※施術者側が肩甲骨はがしの危険性を理解しているか

己の技術を過信する施術者ほど、患者側の訴えを疎かにします。患者が痛みに対して「治療だから痛くて当たり前」と解釈し正そうとしません。原則として、患者が危険を感じる手技しかできない施術者は、単なる技術不足です。

以下のようなケースに注意ください。

|

肩の疾患(四十肩、五十肩等)を持つ患者の場合、90度より垂直に腕を上げる動作以外に、水をかくクロールや後ろに肘を出す動きで痛みが発生しやすいです。狭まった肩の可動域を超えた動きをすると激痛を伴う「引っ掛かり」があらわれます。

肩甲骨はがしで肩の可動域の引っ掛かりを解こうとすると、思わず声が出るほどの鋭い痛みを感じ、場合によっては数日痛みが残ります。

しかも、四十肩・五十肩は、筋肉や腱をはがす行為そのものにあまり効果がないため、痛いだけで効果が薄いといえます。

首・肩に怪我歴や手術歴があると、通常とは異なる方向、角度の動作をすることがあります。

そのイレギュラーな動作は、怪我や事故により、筋肉、腱の一部に修復不能な損傷、弱体化などが残存することから起こります。一見すると正常にみえても、実は障害が残る患部となっている可能性があります。

以下のようなケースに注意ください。

|

肩こりが重度化すると、アメフトの防具のように盛り上がったコリが肩甲骨上を覆います。肩甲骨の隙間がなくなるほどにコリが進行しているため、肩甲骨をはがしで指を差し込む隙間がなくなります。

横向きの体勢にしてもほとんど肩甲骨が外に突起せず、ツルツルな表面となるほどで、ぴったりとはめ込まれたマンホールのように動きません。

覆うコリを事前にほぐさずに肩甲骨はがしから始めると、患部の負荷が大きく揉み返しの原因になります。

上記とは別では、肩甲骨に指をかけることができず、施術時間内の間、肩甲骨表面をただなぞり続けるだけとなります。肩甲骨はがしができずに終わるのです。

以下のようなケースに注意ください。

|

肩甲骨はがしでもっとも難しく、注意すべきは「力の加減」です。

施術者が患者の肩コリをほぐそうと意識するあまり、全体重をかけて肩甲骨をはがし、全身がバウンドするほど力任せに動かすことがあります。

例えば、肩甲骨の隙間にかぎ爪のように指を差し込み、そのままグリグリと動かしながら力任せにはがします。隙間の筋肉が指の差し込みで陥没し怪我となります。

また、身体がバウンドするほど、全体重をかけて剥がしたり、落としたりする施術者が存在し、反対側の肩まで衝撃で痛めてしまうことがあります。

問題は「肩甲骨をはがす=ほぐれる」と考えて正当化し、ほぐす行為に伴うリスクを軽視している点です。大前提として患者の安全性が確保されなければなりません。

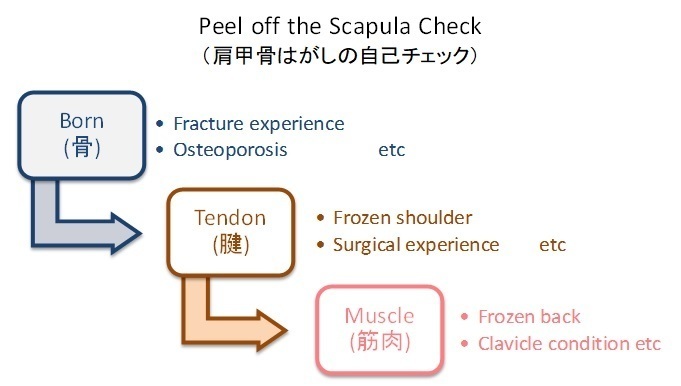

肩甲骨はがしチェックのフロー図の通り、肩甲骨はがしの危険性を回避するために自己チャックをしてから施術を受けましょう。

| 骨 check | ・肩甲骨が割れる程度の骨折経験の有無 ・骨粗鬆症等の骨強度の不安 ・老人性の背骨の曲がりの有無 |

| 腱 check | ・四十肩、五十肩の経験の有無 ・首・肩の手術経験の有無 ・肩の可動域の極端な制限の有無 |

| 筋肉 check | ・背中の盛り上がりの有無 ・重度の首コリの有無 ・鎖骨の上下に凹みなく埋まっている |

骨チェックで引っかかった場合

肩甲骨は単純な形状でなく、その人の骨格に合わせた大きさや独特の凹凸があるため、交通事故等で肩甲骨の骨折をしていた場合、肩甲骨に通常とは異なる脆さがでている可能性があります。

また、高齢化により骨そのものが弱くなっていにもかかわらず肩甲骨をつかんでしまうと、骨折につながる危険性があります。

腱チェックで引っかかった場合

腱が正常な肩ならば、肩甲骨の動きに合わせて腱が連鎖して正しく動きます。

腱の状態によっては、連動がうまくできなかったり、ある特定角度のみ鋭い激痛が走るなど、肩甲骨をはがしが難しいくなります。

なお、腱はデリケートなため、必ずしも「肩甲骨を動かす=固まった腱が正常になる」となりません。

筋肉チェックで引っかかった場合

肩こりが重度化している場合、首から肩にかけてアメフトの防具のようなコリが覆っていることがあります。その状態で無理に動かせば、首や肩、背中の筋肉を傷めてしまいます。

最初から肩甲骨が動く前提で考えず、肩甲骨が動かない(動かしにくい)ことを頭に入れて行う必要があります。

骨・腱チェックに該当したケース

正常な肩甲骨の状態だとは思わずに、「肩甲骨はがし」を回避して代替の方法を取るなど、危険リスクを回避することを第一に考えるべきです。

交通事故等での粉砕骨折などの経験があると、複雑な肩甲骨の構造上、後遺障害が残っている可能性が高いです。

高齢化などにより骨の強度下がっていれば、肩甲骨を含め、骨全般に骨折のリスクを伴っています。後期高齢者(75歳以上)への強い施術は基本的に避けるべきだと考えています。

<安全なテクニックのまとめ>

⇒ 未熟な施術者ほど、力任せに動かしたり早く動かそうとする

⇒ 骨や腱が弱くなっているリスクを考慮すれば回避が無難

⇒ 肩甲骨は繊細なため、肩の障害が残っている可能性あり |

筋肉チェックで引っかかったケース

事前準備を入念に行えば安全に施術することができます。

誤解してはいけないのは、「ストレッチ=すべてのコリがほぐれる」ではないことです。

筋肉は様々な動きをするため、伸ばす、圧を加える、振動を与える、気持ちをリラックスさせる、温めるなど、筋肉が緩む要素を複合させなければなりません。

一つの方法のみでは、ほぐしきれないコリが残り、肩甲骨を動かすときの阻害要因になります。

アスリートのウォーミングアップがストレッチだけでないように、部位ごとの筋肉に適した方法でほぐしす必要があります。

<安全なテクニックのまとめ>

⇒ 首、肩、肩甲骨回りをほぐすことで安全性が保たれる |

- 整体知識とテクニック