◇立川市の仙骨矯正の専門院◇

整体やまつばき

アクセス | バス停 金比羅橋下車 徒歩3分 |

|---|

営業時間 | 9:30~22:00 定休(月・火) 祝日は営業します。 |

|---|

お気軽にお問合せください

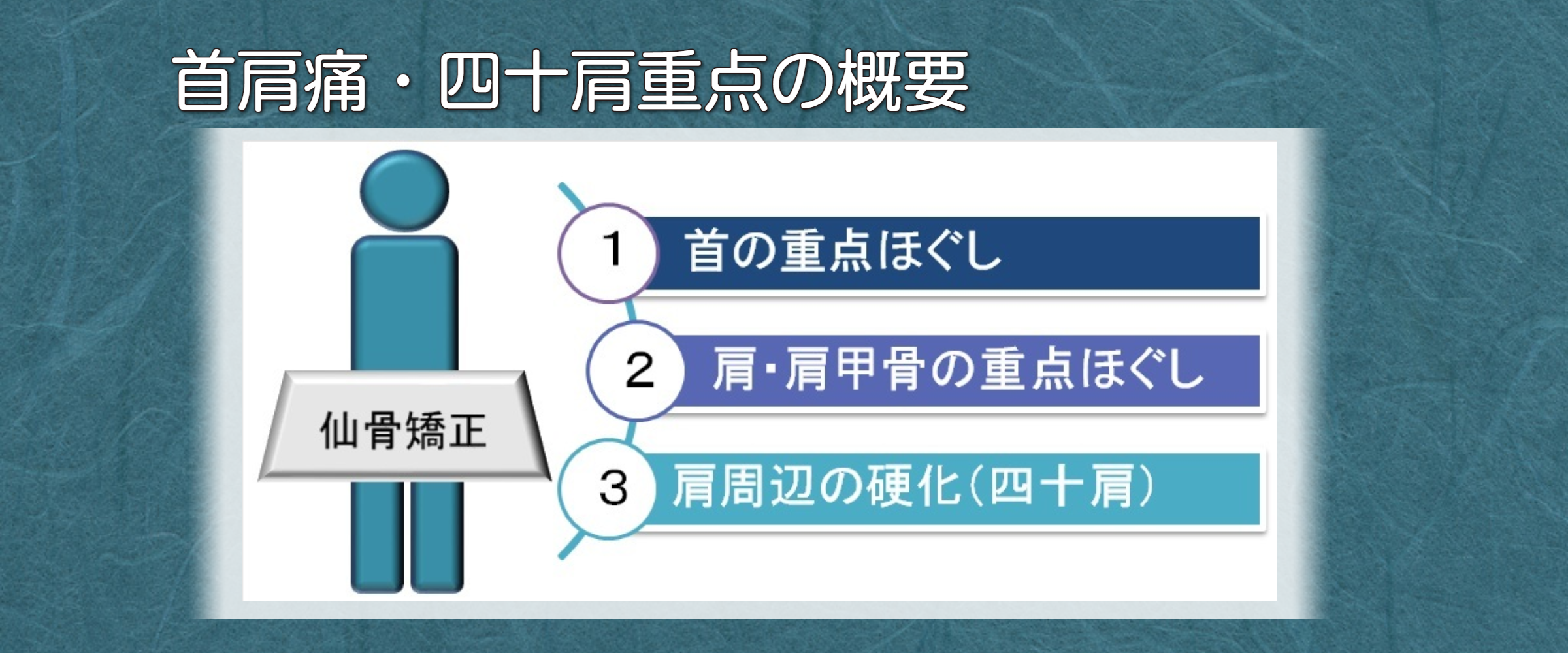

首肩痛・四十肩重点コース

首、肩の重度の不調、および、四十肩(五十肩)を重点とした施術を行います。

<重点症状>

|

また、首と肩に関連する症状に対処しますので、以下症状でお悩みの方にも対応可能です。

<当コースで対応可>

|

重度化した首・肩痛

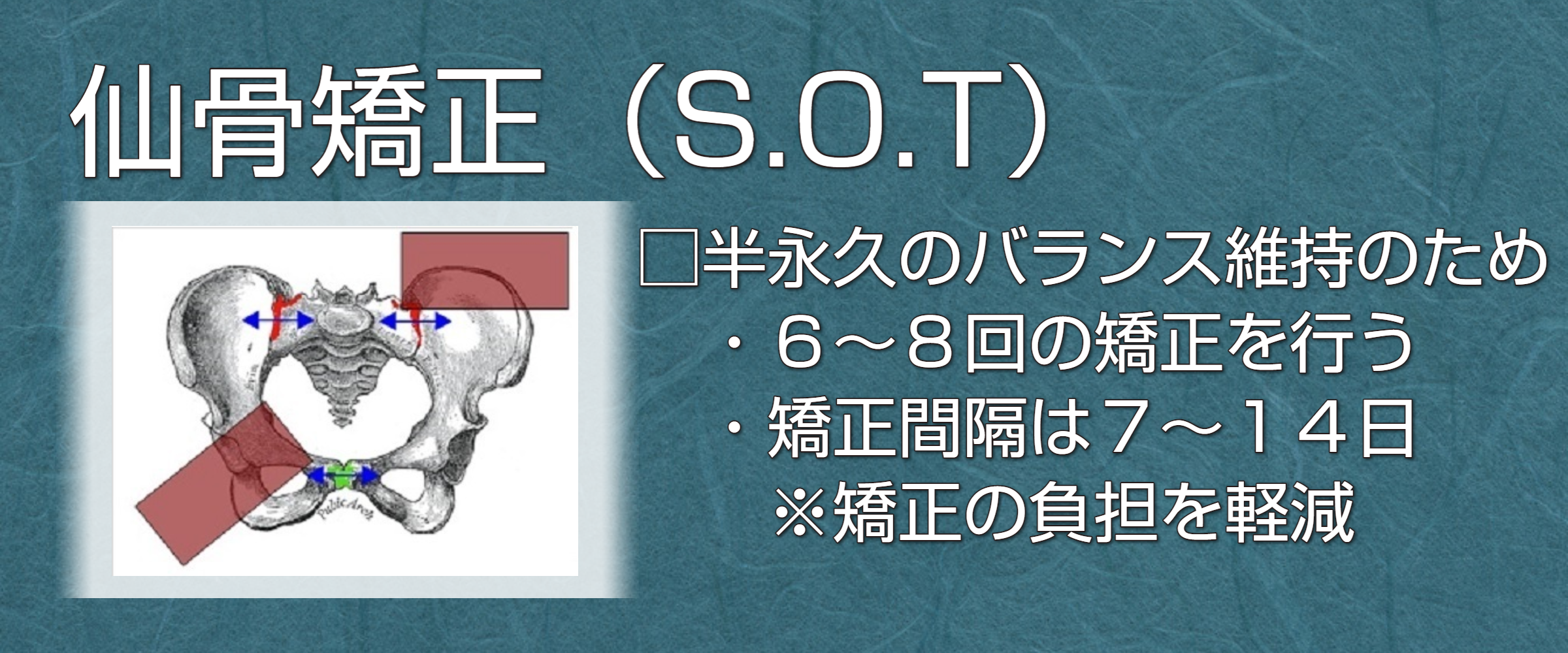

首と肩の痛み、コリは、仙骨矯正による前後の傾き、左右の肩の高さのバランスを整えていきます。

首、肩に関連する各種の症状にも、首牽引や肩回し等を組み合わせて対応していきます。

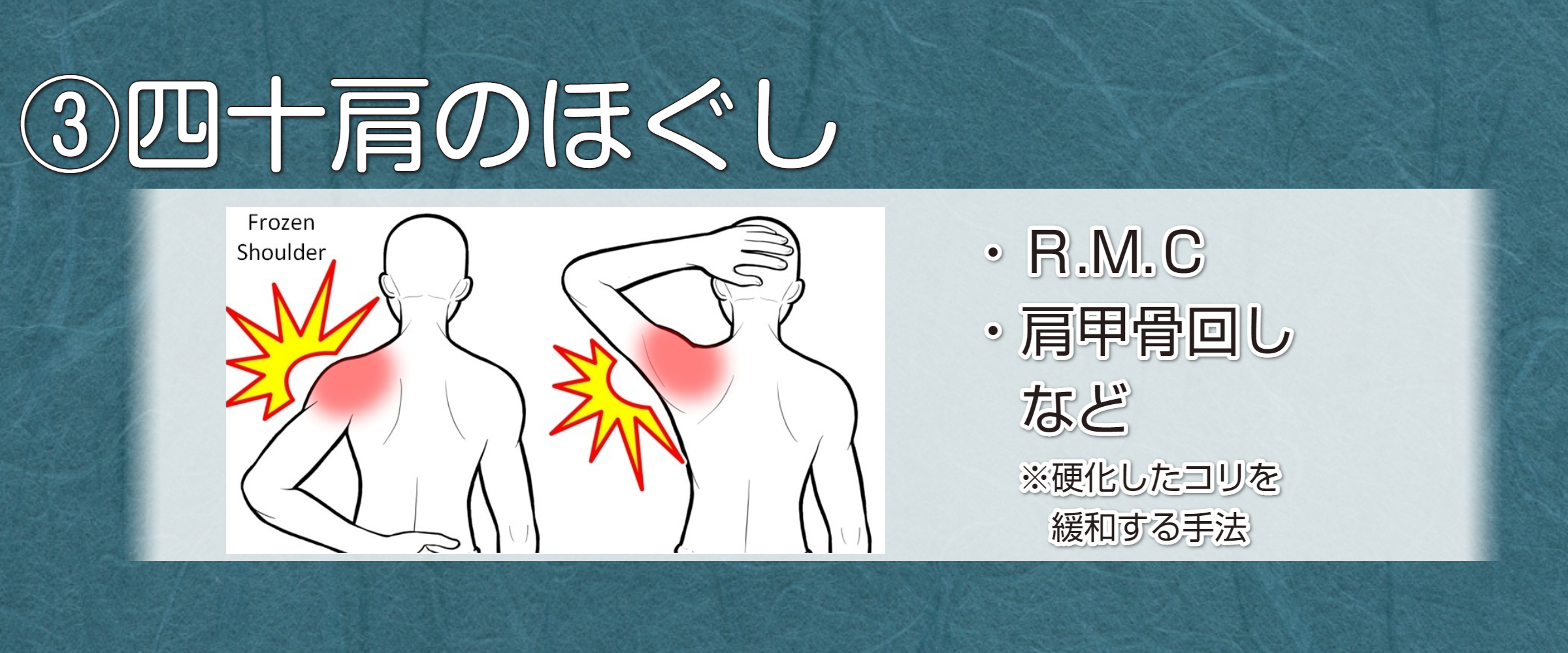

四十肩・五十肩(Frozen Shoulder)

※専門医療機関を受診した結果、リハビリによる症状改善を判断された方が対象です

※後期高齢者(75歳以上)は安全面より受付できません

近年若年化している肩関節周囲の硬化(四十肩、五十肩)の改善を目的とします。

関節と筋肉の硬化により可動域が制限された鎖骨、胸、肩甲骨を、各部位のほぐしや肩甲骨回しを応用して広げていきます。

頸椎の詰まりを誘発させるコリが頭と首の境目にできる、首をひねる筋肉の動きが左右で崩れるなどが不調を引き起こす要因となります。

肩は前面の胸筋の調子が影響するため、背面の筋肉、関節だけでなく、前面後面の状態のアンバランスさが歪な動きを誘発させ、結果的に不調を進行させます。

また、頸椎、脊椎、肩甲骨、鎖骨の可動域の制限が痛みのトリガーとなる可能性があり、コリの有無、前面後面の状態、関節の可動域を複合を確認することが大切です。

肩甲骨の状態

当初は肩甲骨の形状がはっきりした状態だったものが、周辺のコリで覆われ、丸く盛り上がって肩甲骨が埋まることがあり、この状態まで進行すると、様々な不調・痛みのトリガーとなります。

また、この状態まで進行した肩甲骨は骨のキワがほぼなくなるため、無理に動かすと故障のリスクとなります。

肩関節周囲の硬化(四十肩、五十肩)

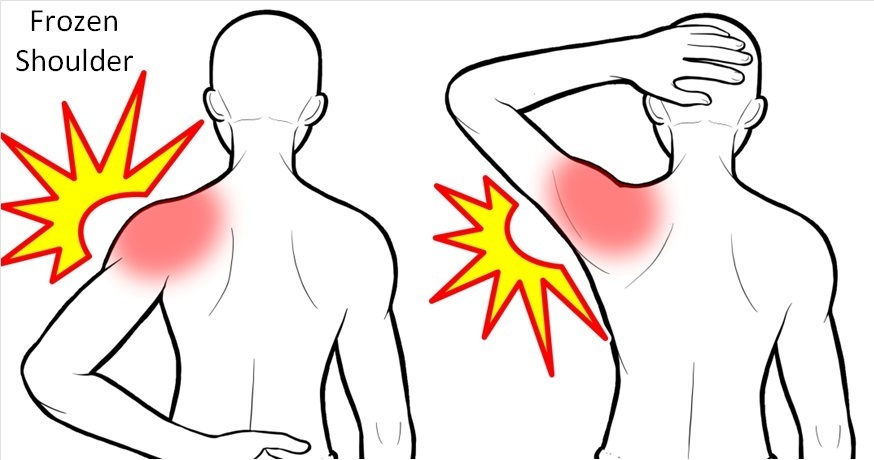

背中に手が回せない、頭を洗えないなど、日常生活に支障がでるほどの肩関節周辺の可動域の狭まりがトリガーとなります。

関節、筋肉が長期間ギブスをはめ続けた後のように硬化するため、リハビリ無しの自然回復が困難です。

身体のバランスを支える脊柱起立筋は中心線のラインに沿って位置していれば、左右から脊柱を支える筋肉にアンバランスがあらわれず、首や肩の負担が軽減されます。

しかし、中心線からズレた状態で骨格が固定されていると、余分な負担が片方にかかり、逆側は緩みすぎるなど、不安定な状態となっています。

仙骨矯正によって、中心線と脊柱起立筋の誤差を調整する目的でも利用できます。

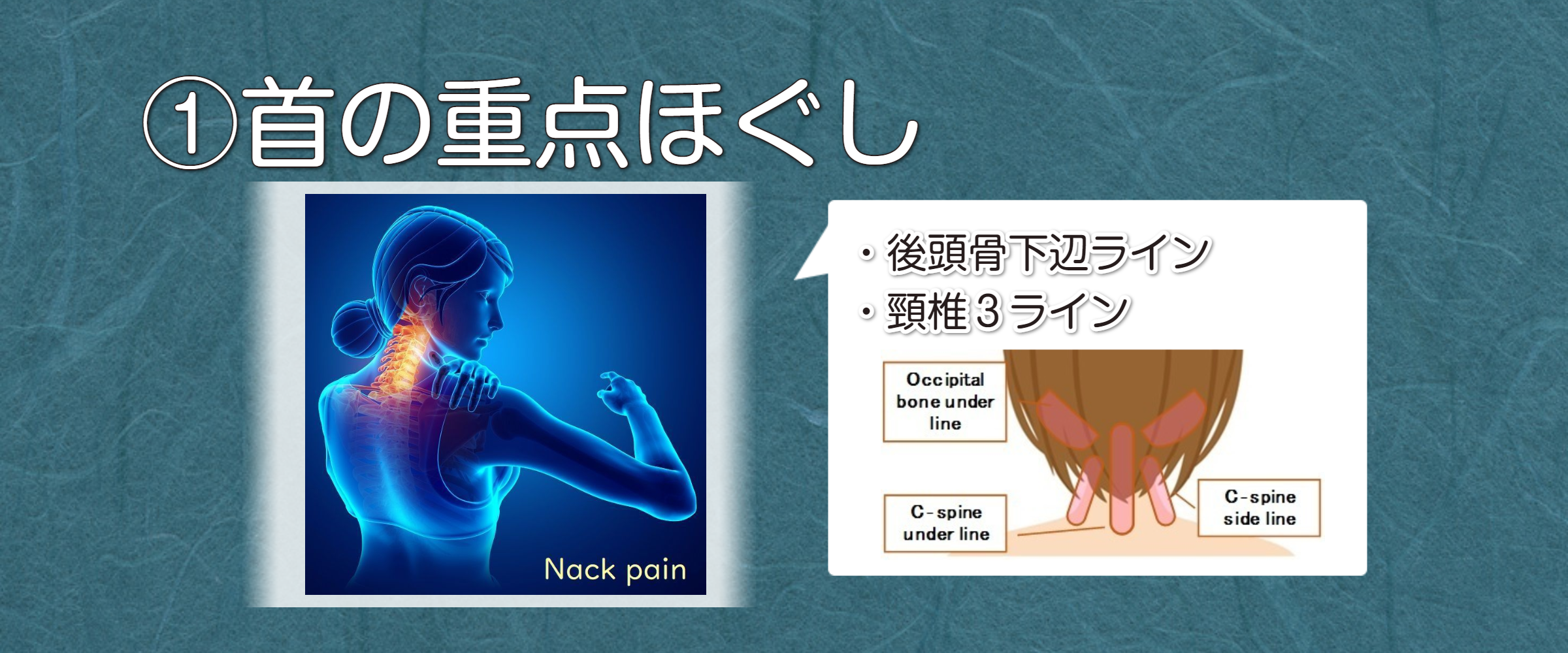

① 首筋への重点ほぐし

首筋のコリが積み重なっていくと、頚椎の動きが制限され “首のしなり” が減少していきます。

頭の重さの負担を5つの頚椎に分散しづらくなり、首の旋回がしにくくなるなどの初期症状があらわれだします。場合によっては、首の曲がりや首の傾斜(首猫背、ストレートネック)を合わせて引き起こします。

①-1 首後面のコリとほぐし

頚椎を後ろから起立させる

頭板状筋、頸板状筋に負担が多い

・首の後ろのコリ

首筋は、約5キロの頭部を支えるため、太い筋状の筋肉と面積が大きい筋肉とで構成されています(※)。

首後方を覆う “僧帽筋” や頚椎を両側から引く起立筋郡(頭板状筋、頸板状筋など)が該当します。

なお、コリが進むにつれて深層部の筋肉が硬くななっていきます。一時的な温熱やストレッチが効きにくいのはそのためです。

※ 筋肉と骨のつながり

骨はそれ自体で起立することはできず、筋肉の支えとバランスの補助を必要とします。例えば、肋骨一本一本が筋繊維で繋がり背骨とともに骨同士を引き合っています。

加齢による背骨の曲がりは、運動神経と筋肉の消失によって、臓器や骨の重さ自体をを支えきれなくなり生じることの方が多いです。

・首の筋肉のほぐし

大きく4ラインの筋肉が首筋に沿って存在しますが、その4ラインの境界線(すき間)にコリが溜まっていくと、硬くなり首としての機能が低下していきます。

そのため、境界線(すき間)のコリをほぐし、ラインの筋肉を機能させることが基本となります。

また、首牽引やフィギュア・エイト(首8の字旋回:Figure eight)を合わせて行い、制限されてしまった可動域を拡げていきます。

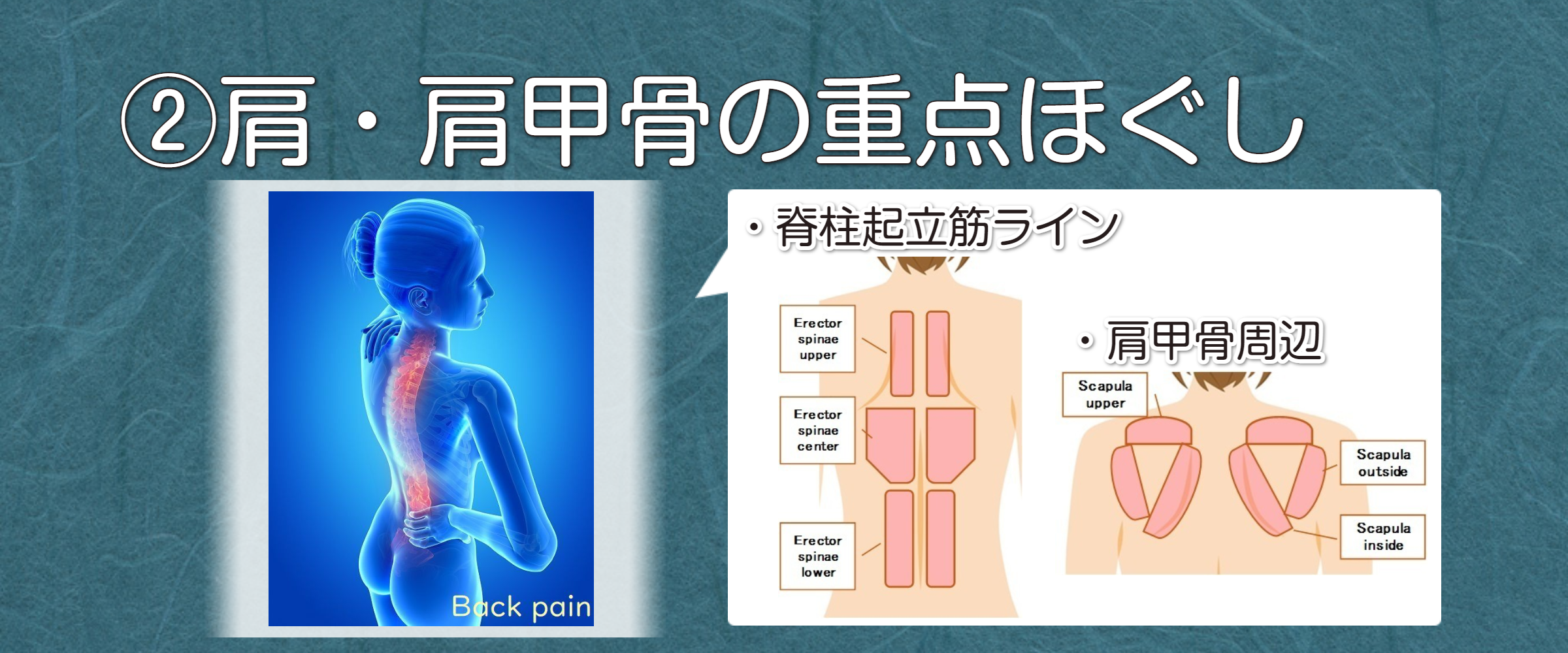

② 肩と肩甲骨の重点ほぐし

肩こりが進み慢性化すると、前後の肩から肩甲骨、背中全体、首付近へと範囲が拡大していきます。コリによる変化はほぐし、可動域の制限は関節の牽引等で、老廃物を流し状態を改善していきます。

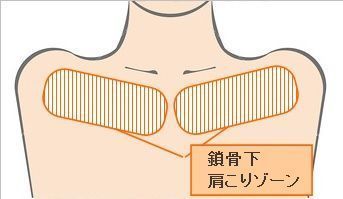

肩前面では、鎖骨の下のコリが盛り上がります。

肩後面では、肩甲骨の外側までコリが大きくなり、背中全体が丸みを帯びて見えます。

首筋では、首が短く見えたり、傾きがでる場合があります。

②-1 肩甲骨付近のコリとほぐし

・肩と肩甲骨のコリ

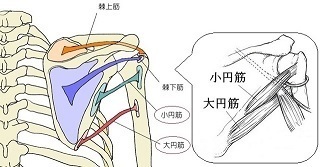

コリが蓄積されていくと、肩甲骨の上部や内側(背骨より)とともに、外側(大円筋、小円筋等)までが硬くなっていきます。

その状態では、肩を90度より上げたときに引っかかりを生じたり、痛みを併発する場合があります。

・肩と肩甲骨のほぐし

「腕牽引(うでけんいん)」と呼んでいる骨を使ったストレッチと通常の肩のほぐしを併用します。

牽引はRMCを使用しつつ、上腕骨を筋肉の反発に逆らわない範囲で行います。

※力任せの強押しや牽引は筋肉の反発を引き起こし、一種の強い反発が筋肉内に起こります。反発が起こらないように十分注意します。

②-2 鎖骨下のコリとほぐし

鎖骨の下が盛り上がる

リンパから静脈への流れを阻害

・鎖骨下のコリ

鎖骨の下には、

リンパ液と血液が合流し混ざり合う “鎖骨下静脈” と全身に血液を送る “鎖骨下動脈” が存在します。

全身を巡り心臓に戻る静脈も、心臓から全身へ送り出す動脈も、鎖骨の下を一度通過します。

また、鎖骨の近くには縁の下の力持ちである “小胸筋” があり、肩関節と胸部の動作により疲労しやすいです。

・鎖骨下のほぐし

鎖骨下静脈と動脈は、名称の通り鎖骨のすぐ下にあるため、鎖骨付近の筋肉とその内側にある筋肉を同時にほぐします。

なお、ほぐしは筋肉に震動や圧をあたえるだけが全てではありません。骨と筋肉は繋がっているので、骨に対してストレッチをかける方法でも筋肉はほぐれます。

なお、むくみの状態を測るときに鎖骨下の状態をみます。肩の前側に盛り上がりが見られる場合、むくみが滞留している可能性があります。

③ 肩関節周囲の硬化(四十肩、五十肩)の問題とほぐし

■肩関節周囲の硬化(四十肩、五十肩)の問題

整体の観点では、以下の2点が改善を阻害するため、症状改善に数ヶ月以上を要する傾向があります。

- ①骨格バランスの影響よりも、肩関節の可動域制限が主因

- ②硬化した肩関節周囲の筋肉・腱は無理に動かせない

①は、可動域制限が起きるほどの関節、筋肉は身体の自己調整機能を超えた硬さとなるため、骨格バランスを整えて患部の動きをスムーズする手法のみでは不十分となります。

②は、関節、筋肉が動く機会が少なるほど、関節硬縮に似た状態となります(ギブスを外した後に関節が固まる状態)。また、肩周囲の連動性も低下しており、急な動き、衝撃に対処できず二次障害を引き起こすリスクがあります。

③-1 肩関節周囲のほぐし

硬化した関節・筋肉は、スムーズな動作に必要なバッファ(Buffer:緩衝、ゆとり)を使い切った状態です。

そのため、緩衝のバッファをつくるほぐしからスタートさせ、その状態を徐々に浸透させていきます。

とくに肩周辺はテコの原理で効率化して動く前提があり、支点、作用点、力点となる骨を意識したほぐしを行います。

ただし、肩周辺は複雑に動作が連動するため、ほぐしだけでは解決しないことを認知しなければなりません。

③-2 肩関節の可動域を広げる

肩関節の可動域が狭まりを解こうとし、ゴリゴリと強引に腕を牽引する、無理に肩甲骨を回す行為は、二次障害のリスクとなりNGです。

・肩関節の連動性

最初は物足りなく感じるかもしれませんが、痛みを感ぜず動かせる範囲にて、繰り返しの運動(反復連動)をさせることが重要です。

関節と筋肉の連動性のリハビリが先となり、ほぐせた範囲内で可動域を広げます。単体では動かせなかった関節、筋肉を、第三者の補助により連動させ、自己復調力で可動域を広げていくイメージです。

・120度を意識した肩回し

肩関節は角度により連動する筋関節が異なるため、肩を水平に保つ90度の角度と重力の負担が増加する120度の角度では、肩回しの意図が異なります。

肩回しにて120度を無理なく動かせるようにすることも重要なポイントです。

④ 背中痛からの手指、腕の痺れ

手の指先や肘から腕にかけての痺れがでており、慢性化や常態化の傾向があらわれていたとしても、特別な診断が付かないケースがあります。

とくに、背中の痛みの併発や、ぎっくり背中(急性背痛)、肩の怪我などを経験している場合は注意が必要です。

肩甲骨付近の筋肉や神経が要因の一つとなり、手先から腕のラインにかけての痺れのリスクを高めている可能性があります。

- 整体知識とテクニック