◇立川市の仙骨矯正の専門院◇

整体やまつばき

アクセス | バス停 金比羅橋下車 徒歩3分 |

|---|

営業時間 | 9:30~22:00 定休(月・火) 祝日は営業します。 |

|---|

お気軽にお問合せください

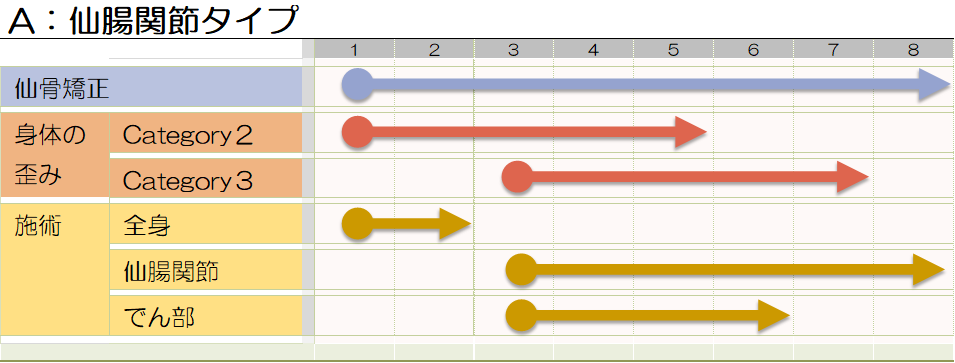

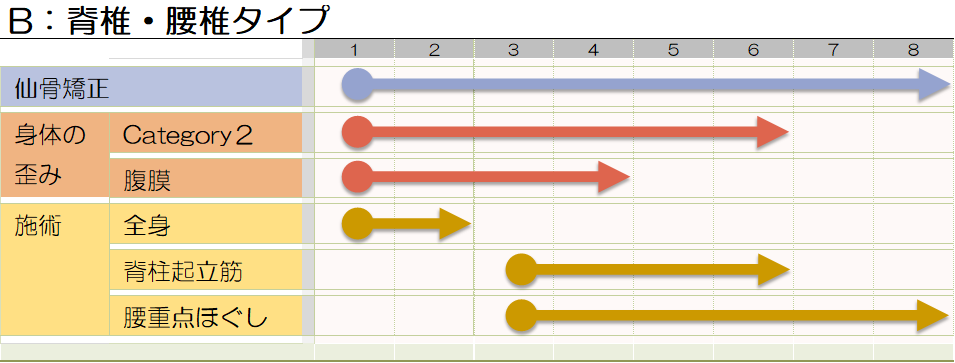

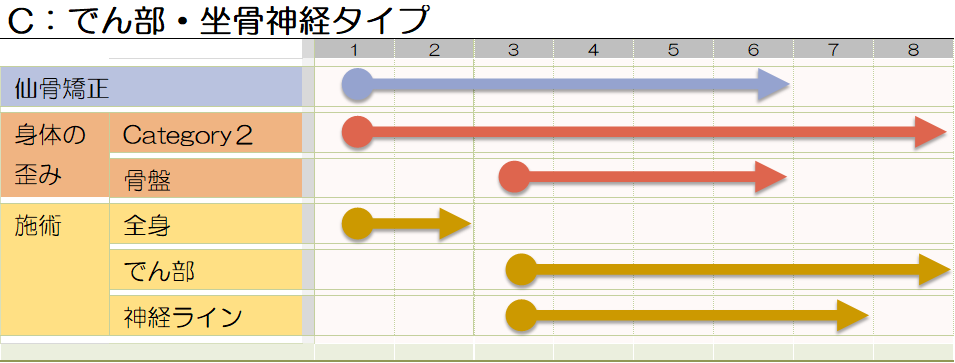

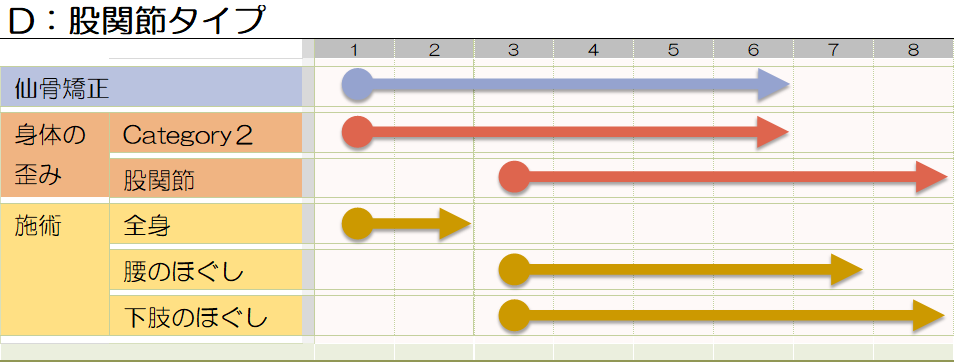

タイプ別の仙骨痛・腰痛重点プラン

コースの内容

仙骨痛、重度の腰痛、坐骨神経痛、尾骨痛、でん部痛

※その他症状に合わせた改善(全身バランス整体コース)を参考

タイプ別 <プラン紹介>

腰・仙骨付近に重度の痛みが発生している場合、患部の症状や経過の観察により大きく4つのタイプに分類しています。

| タイプ | 特徴 | |

|---|---|---|

| A | 仙腸関節タイプ | 仙腸関節への負担や歪みを起因とした痛み |

| B | 脊椎・腰椎タイプ | 腰椎神経への刺激、または、脊椎・腰椎付近の筋肉のこわばり、負担を起因とした痛み |

| C | でん部・坐骨神経タイプ | でん部の神経群への刺激、または、殿筋のアンバランスさによる負担増による痛み |

| D | 股関節タイプ | 股関節の可動域制限による歩行障害等を起因とした痛み |

腰・仙骨付近に重度の痛みが発生している場合、患部の症状や経過の観察により大きく4つのタイプに分類しています。

| 目的 | 本人 | 他 | |

|---|---|---|---|

| 痛みの 対処 | 患部を強化する | 筋力トレーニング | ー |

| 患部の状態をよくする | 運動療法 湿布 | 温泉 等 ほぐし | |

| 負担を軽減させる | 体幹トレーニング | 仙骨矯正 バランス調整 |

患部の強化、患部の状態の改善、負担の軽減 が三位一体となることで、腰の状態は継続的に安定します。

3つの内のいずれかがおろそかになれば、結局は患部の痛みがぶり返してしまいます。

例えば、毎日温泉に通うことは患部の状態改善に大変有効ですが、それだけでは患部の強化、負担の軽減はなされておらず、腰痛予防には不十分です。

仙骨痛・腰痛重点コースは全8回です。

□ 注意事項

-

最初の1、2回目は包括的な腰痛対策を進めるため、全身のほぐしを優先します。

-

仙骨よりバランスを維持させるため、仙骨矯正を基準にコース計画をしています。

-

回数が進めるにつれ初期症状と現症状が異なっていく場合がありますが、原則的に当初プランをもとに進めます。

・コース経過の目安

※個人差があります。経過で気になる点ありましたら遠慮なくお問い合わせ下さい。

| 仙骨矯正 | 骨格・筋肉 | ほぐし | |

|---|---|---|---|

| 初回 ~2回 | まだ不安定 | ・骨格的な中心線のズレ ・患部の反射からタイプを判断する | 全身のほぐしを優先 |

| 3回 ~6回 | ほぼ安定するが、数ヶ月の維持 | ・腰と仙腸関節のほぐしを重点 ・反り腰、屈み腰が顕在化する | 目的別のほぐしを優先 |

| 7回 ~8回 | 半永久的な安定に向けた矯正 | ・負担の少ない姿勢を目指す ・初回から残存する部位を重点する | 調子の波がある部位を優先 |

仙腸関節は可動域が数ミリ程度と、一見すると動きのみられない関節であり、画像診断ではっきりとした確証が得られにくいという特徴があります。

その特徴により、仙腸関節の痛みかそれとも他の要因によるものかを判断するには、①毎回の患者の身体と痛みのチェック、②一定の期間において経過を観察することが、判断の基準となります。

とくに、でん部付近の痛みの場合、大小の筋肉が斜めに重なり合いっていることや、太い神経群が仙腸関節だけでなく周囲へひろがっていることにより、仙腸関節の痛みと他の要因の痛みを区別できず混同してしまう可能性があります。

なお、患者から仙腸関節の痛みだと申告されたケースにおいて、一定期間の経過観察をすると、結局は尾骨や腰椎の際(きわ)の痛みから発生していたことがあります。

本人の死角(目視が困難)となり、神経群からの伝達を正確に認識しきれないことから、でん部付近は痛みの混在が起きやすいと予想されます。

ただし、本当に仙腸関節の痛みであった場合に備えておかなければ、対応が後手に回ってしまいます。

過去の臨床結果と照らし合わせ早期段階での小さな症状を見落とさないようにするか、あるいは、あらかじめ仙腸関節に対して予防線を張っておくといった対策をしなければなりません。

<主な施術内容>

仙腸関節の痛みが疑われるケースでは、経過をフェーズ1(Phase1)とフェーズ2(Phase2)に分けて実施します。

フェーズⅠにてトリガー(起因)となる部位を判断し、仙腸関節の可能性が高ければ方針を変えずにフェーズⅡへとそのまま移行します。もし他の部位がトリガーである疑いが強ければ別の方針とします。

・施術方針の概要

| フェーズ1 | |

|---|---|

| 仙腸関節以外の疑わしい症状を解消する | 優先順位を付け、全身を総当たりする |

| 仙腸関節痛への予防線を張る | 仙腸関節痛の可能性を考慮し、骨格矯正やほぐしを行う |

| 仙腸関節が 起因か? | YES | フェーズ2へ |

| NO | 他の施術と併用 |

| フェーズ2 | |

|---|---|

| 継続 | 仙腸関節の軽減となる矯正 バランス調整 |

| 追加 | 仙骨矯正(CAT3) 股関節操体等への施術 |

・毎回のチェックと経過観察

左右、中央の仙腸関節の痛みの有無、身体の歪みの進行度を毎回チェックします。

併せて、仙骨矯正における痛みの有無を確認し、何らかの矯正による痛みを感じていれば、仙腸関節の疑いを強くします。

(仙骨矯正は、自重により仙腸関節を直接矯正するため、仙腸関節がトリガーの場合、矯正中に痛みを感じるケースがあります)

なお、身体の歪みは、ある程度歪みが進んだ CAT2(カテゴリー2: Category 2)から、さらに前後左右に歪みが進んだ CAT3(カテゴリー3: Category 3)と分類され、カテゴリーが進むほど仙腸関節の痛みのリスクが高まります。

・フェーズ1

全身への総当たり(全身の施術)は非効率に感じるかもしれませんが、数回の総当たりにより可能な限り部位を絞れば、逆に原因に近づく上で効率的(確率↑)になります。

| 毎回 | 50個から原因を1つ探す | 1/50の確率 |

| <> | ||

| 総当り | <1回目>50個から25個に絞る | 1/25の確率 |

| <2回目>25個を10個に絞る | 1/10の確率 | |

| <3回目>10個から原因を1つ探す | 1/3の確率 | |

・フェーズ2

フェーズ1にて仙腸関節の疑いが強まった場合、そのままフェーズⅡへと施術を移行します。

仙骨矯正(CAT2:仰向け)とともに、仙骨矯正(CAT3:うつ伏せ)を追加で実施する、股関節操体で股関節の引っかかりを改善させるなど、仙腸関節への影響が比較的に強い施術を加えていきます。

なお、強い矯正や操体法はそれだけ身体への反発を招き、不要な痛みを誘発するリスクがあるため、安易には用いず慎重に使用する場面を選択しなければなりません。

過去に経験している、または、現在まで続く症状と患部の痛みの状態について確認し、脊椎か腰椎への負担が疑われるかを判断します。

慢性化している可能性があり、数年、数か月周期での繰り返しが経験があれば患部の弱体化が疑われます。

なお、背中もぎっくり腰のような症状が起きる場合があり、腕を動かすことですら呼吸が乱れるほどの痛みを感じることがあります。

【過去の経験、または現在まで続く症状】

- 腰椎の左右どちらかの痛み

- 急性腰痛(ぎっくり腰)、急性背痛(ぎっくり背中)

- 腰椎ヘルニア

- 歩行への支障 など

患部の状態として、背中ラインの筋肉(脊柱起立筋)に強い硬さやコリの盛り上がりがあれば、重点的にほぐさなければならない対象とします。

また、本来は他の動物のように緊張状態でないお腹は柔らかく弾力性があることが理想ですが、金属の筒のような「腹膜の硬さ」が発生していることがあり注意が必要です。

腹部前後の柔軟性が失われ、余計に負担が掛かっている可能性があります。

<主な施術内容>

脊椎と腰椎は様々な角度や力の分散に臨機応変に対応しているため、背中の緊張(脊椎・腰椎の緊張)は身体全体への緊張につながります。

・全身のほぐし

身体全体の緊張をほぐしていき、筋肉と間接の緊張状態を解いていくことを優先します。

数回の全身のほぐしによってある程度緊張が解けたあとは、脊柱起立筋と腰椎付近の筋肉のほぐしを重点的におこない、角度と力の分散への動きを戻していきます。

・下半身のほぐし

とくに歩行に支障が出ている場合は、下半身の筋肉と関節を緩めるます。

腰椎は数十キロある身体を支えるほどしっかりとした椎であるため、下半身の調子が戻ると、比較的に早く状態が戻ります。

一方で、いったん腰椎が重度化してしまえば自然に状態が改善される可能性は低くなり、安静にしているたけでは状態が上がっていきません。

でん部は脂肪が多いイメージかもしれませんが、体重を支え、歩行・走行の瞬発的・持続的な力を生み出す強靭な大小の筋肉の層でできています。(エネルギー代謝の比重が大きい部位であるため、肥満気味の人ほどお尻を優先して鍛えましょう。)

また、様々な動きに対応できるよう筋肉が常に複雑に連動していますし、上半身と下半身の中継地点として太い神経群がのびています。

その重要なでん部は、他の部位のように筋肉のコリや張りからの痛みが発生しますし、神経群のいずれかが刺激されれば、刺すような痛みにつながることがあります。

・でん部のコリの特徴

でん部は他の部位と比べて単体での筋力が強く、大・中・小の殿筋それぞれに得意、不得意な動作があるため、勤労疲労があらわれやすい性質があります。

そのため、筋肉のバラツキが起きやすく、機能が低下して緩んでいる個所もあれば、不得意な分を含めてフォローしたためにガチガチにコリ固まった個所もあります。

なお、筋肉と筋肉の隙間が比較的はっきりしており、その隙間を埋めるような形でコリが生じる場合があります。

でん部以外の部位も同様ですが、隙間のコリは筋肉の連鎖を阻害し、さらなるコリや詰まりを引き起こします。

<主な施術内容>

でん部の筋肉は強靭であるため、いったんコリ固まってしまうと上からのほぐしが効きにくくなってしまいます。

まずは神経の発端側である腰椎や仙骨孔(仙骨の穴)を覆う腰部筋膜群を緩めた方が改善しやすいです。

・でん部のほぐし

でん部は、筋肉に隙間があるため、境目からのほぐしで緩めていくことができます。

とくに、うつ伏せ状態では座骨の突起まわりに様々な角度の隙間ができるため、座骨を起点としてほぐしたい筋肉に引っ掛けていきます。

坐骨や仙骨神経への刺激が疑われる場合は、その神経ラインにかかる部位をほぐします。

腰痛を発症している患者について、同時に股関節の可動域制限が見受けられる事例が多いことが分かっており、最近では股関節から腰痛改善を促す手法もあります。

仙腸関節の痛みに対しても股関節がトリガーとなっている場合があり、基本的には腰痛時と同様の手法にて改善を促すことができます。

ただし、腰痛では、股関節の内・外の旋回運動によって改善効果でやすいのに対して、

仙腸関節痛では、X字を描くように内・外の旋回運動をさせる、上から下への負荷を加える(空手の踵落としのような動き)とまったく同じ手法ではありません。

・股関節と仙腸関節の密接な関係

関連が薄いと思われていた股関節と仙腸関節ですが、どちらも二足歩行に重要な役割を持っている点で共通しており、どちらか一方の機能低下によりもう一方の負担が増し、痛みの起因となるという密接な影響関係があります。

正常な股関節ならば、二足歩行による慣性エネルギーを進行方向へ効率的に利用できますが、稼働域に制限のある股関節はうまく利用できず、踵を起点としたペンギン歩きに近い「逆ハの字(ガニ股)」の歩行となってしまいます。

その歩行では、半円を描くような無駄な足の運びに加え、着地の衝撃が吸収しきれず、歩くごとに負担が増してしまいます。

仙腸関節のダンパー作用にて二足歩行をアシストしていることもあり、股関節の機能低下で増加した負担が仙腸関節へ累積されていき、一定ラインを超えた時点で関節の痛み発生させます。

<主な施術内容>

股関節の可動域に制限があり、腰部や仙腸関節付近に痛みがあらわれている場合に、股関節操体と下肢(鼠径部、ふともも等)のほぐしを組み合わせた施術を行います。

・股関節操体

腰痛と仙腸関節痛では重点とする旋回運動、負荷の方向が異なりますが、どちらにも対処できる両パターンでの操体法を実施します。

ただし、患部や股関節の状態によっては操体法による負荷に耐えられないため、加減する必要があります。

とくに股関節が開く方向に対して無理なストレッチを掛ける行為は推奨できません。

・股関節を意識した下肢のほぐし

股関節の動きを阻害する鼠経リンパの詰まり、太もも内のコリが発見できた場合に、その下肢のライン沿ったほぐしを行います。

なお、下肢の内側は他の動物でも毛が薄く弱い部位であるため、単なる力の加減ではなく、圧を逃しながらのほぐし(※)をする必要があります。

※圧を逃しながらのほぐし

筋肉は押せば押し返す、引けばしなるといった反発をします。

意識すべきはそれらの反発であり、バネを強く押えれば高く跳ねるし、弓を強く引けばより遠くに飛びますが、エネルギーが一気に解放されることによる負荷が発生します。

しかし、その反発のタイミングで波長のような強弱をつけることにより、力を相殺させるようなほぐしが可能です。具体的には、マッサージ器のように筋肉の反発よりも早い振動ではなく、筋肉の反発を利用できる波長のような加減の仕方です。

- 整体知識とテクニック