◇立川市の仙骨矯正の専門院◇

整体やまつばき

アクセス | バス停 金比羅橋下車 徒歩3分 |

|---|

営業時間 | 9:30~22:00 定休(月・火) 祝日は営業します。 |

|---|

お気軽にお問合せください

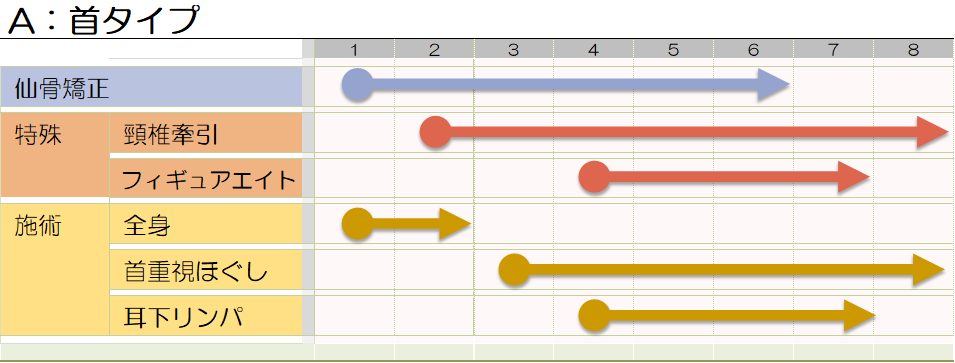

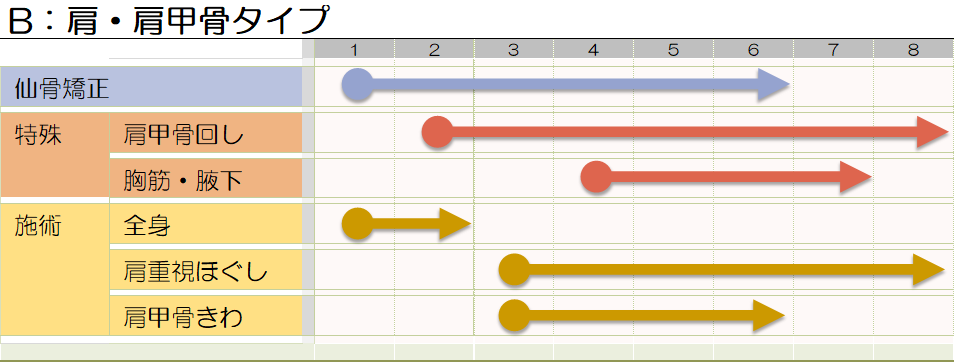

タイプ別の首肩痛プラン

コースの内容

首筋・肩の慢性的な痛み、四十肩の痛みの改善

※その他症状に合わせた改善(全身バランス整体コース)を参考

タイプ別 <プラン紹介>

例え首か肩の一方にしか痛みなどの自覚症状がでていなくとも、患部のコリや詰まりは首と肩の両方にあらわれている場合がほとんどです。

首と肩は運動が連鎖する関係にあるため、どちらかに不調があると一連の動きが不自然となってしまい、動きによる負担を分散できません。

それが更なる負担を引き起こし、やがては全身へと広がっていきます。

そのため、首と肩は、原則として同時に改善させなければなりません。

ただし、首と肩とが同じような重さのコリや詰まりとなるわけではないため、タイプ別に施術の比重を調整し、症状が強くあらわれている側の比重を重くします。

目安の比率として、首タイプは 首:6、肩:4、肩・肩甲骨タイプは 首:4、肩、6、いかり肩タイプは 首:3、肩:7 となります。

首肩痛・四十肩重点コースは全8回です。

□ 注意事項

-

最初の1、2回目は首・肩の状態をチェックするため、全身のほぐしを優先します。

-

仙骨矯正を利用し頸椎、脊椎への負担を軽減させるため、仙骨矯正を基準にコース計画をしています。

-

四十肩では、首・肩の状態改善を優先する場合があります。

・コース経過の目安

※個人差があります。経過で気になる点ありましたら遠慮なくお問い合わせ下さい。

| 仙骨矯正 | 骨格・筋肉 | ほぐし | |

|---|---|---|---|

| 初回 ~2回 | まだ不安定 | ・骨格的な中心線のズレ ・患部の反射からタイプを判断する | 全身のほぐしを優先 |

| 3回 ~6回 | ほぼ安定するが、数ヶ月の維持 | ・首と肩の反発症状がでる ・首と肩のほぐしを重点にする | 目的別のほぐしを優先 |

| 7回 ~8回 | 半永久的な安定に向けた矯正 | ・骨格負担をさらに減らす ・肩甲骨動作を安定させ予防する | 調子の波がある部位を優先 |

首の痛み、または、首から肩にかけてコリやハリの症状が強くあらわれている場合、首を優先的にほぐす対象とします。

ただし、ストレートネックなどが進行し、頚椎けん引により身体全体が硬直するような反発症状を見せている場合や頸椎のちょっとした加圧でさえ鋭い痛みを感じる場合は、焦らずリンパドレナージュなどで表皮から緊張を解いていかなければなりません。

また顔の状態として、左右の顎の形の差異や口元の歪み、耳下リンパ周辺の硬さの有無を確認します。

首の症状が重度する過程において、リンパの詰まり、コリ・ハリが顔面の骨と表情筋に影響し、顔に独特の歪みを生じさせる可能性があります。

<主な施術内容>

基本的に、首へのほぐしと頸椎牽引(フィギュアエイト含む)を行い、状態を改善させていきます。

なお、首の特性として、コリやハリが重度化するにつれ、首を包む表皮までもが硬くなるため、表皮 → 筋肉 → 頸椎 の順で施術していきます。

・首の表皮と筋肉のほぐし

首のコリの特徴として、コリやハリが重度化すると、筋肉だけでなく首を覆う表皮までもが弾力が乏しく突っ張って硬くなります。

その状態ならば、コリに対してノミを打つように、トントンと打のリズムで表皮を緩ませつつ、首の筋肉に隙間をつくっていきます。

次に、筋肉の隙間を利用した振りと圧の繰り返しを段々と大きくしていき、首を左右半面ずつほぐします。

・首の牽引

頚椎をいきなり牽引すると患者に反発が起きるリスクがでてしまい、必要以上に頚椎に力が入ったり、身体全体の硬直がでてしまいます。

そのため、頚椎周辺の表皮と筋肉を十分にほぐしてから行わなければなりません。

なお、首はムチウチへ警戒のためか自然に頚椎ロックがかかるため、最初のアタックでは軽い牽引のフェイントを繰り返します。

頚椎と周りの筋肉が業を煮やし、牽引される側に傾いたタイミングにて、首の三点牽引を行います。

※四十肩も基本的に同様の施術となります

人間の肩は二足歩行に慣れるにつれ他の動物よりも筋力がだいぶ衰退しましたが、代わりに繊細で正確な動作がしやすい構造へと進化しました。

見方を変えれば、強い力をだすより正確な動作をすることに適しているため、痛みやコリに対して肩回りの筋力はもちろん大切ですが、それ以上に動作(可動域)がスムーズであることが求められており、施術の基本的な考え方となります。

・肩の動作(可動域)がスムーズな状態

背中で左右の手を上下から組めることは様々な動作の一つでしかなく、それのみを指標とすることはできません。

その動作よりも、単純に肩甲骨が上下内外に動くこと、腕を90度に曲げた状態で肩より上に腕が上がることの可否を確認します。

正常な肩甲骨ならば、肩甲骨のキワ(際)を境に筋肉の表面を肩甲骨が滑るように移動できますが、キワの凹凸がコリで埋まるほど固まってしまうと、肩の動作がかなり制限されます。

なお、肩甲骨周りは個人の性質により異なりやすく、上部が硬くなる人がいれば、外側(脇の横)が硬くなる人もいて十人十色です。

次に肩の上がりの可否です。四十肩、五十肩のように発痛で自力、または、他力での肩上げができない状態であるか、他力ならば肩が上がる状態であるかを確認します。

しかし残念ながら、他力での肩上げで激しい痛みを感じる場合は、安全面を考慮し痛みのある動作を回避した方がよいため、肩甲骨回しに制限がでます。

なお、肩前面の筋を触ると鋭い痛みを感じる傾向にあり、肩動作のチェックポイントです。

<主な施術内容>

肩の痛みはその人の性質があらわれやすく、動かさないときこそ痛みを感じる、寝るときの姿勢、朝・夕といった特定時間帯など、具体的に突き詰めていかなければなりません。

一例では、動かさないときの痛みは首から肩へと続く筋肉のほぐし、特定の姿勢下での痛みは可動域の制限を疑うなど、臨機応変に対応する必要があります。

・肩甲骨のキワ

肩甲骨のキワは個人差がでるため、肩甲骨の形に対し360度をまず確認し、キワの凹凸が乏しい箇所や肩甲骨の動きを阻害している箇所を重点的にほぐします。

とくに垂直の押しでは肩甲骨に隠れている部位をほぐせないため、斜めの角度を利用していきます。

また、コリが硬いことから強く押してしまいがちですが、コリの層はそれほど厚くないことを考慮し、筋肉を動かしたときの波を使った方がよいです。

・肩甲骨回し

肩甲骨回しは様々な方法がありますが、腕の自重を負荷として回す方法と他者の力によって回す方法を組み合わせたほうがよいです。

肩甲骨の動作の大きな分類として、本人があまり力を入れない状態下での動作と、本人がある程度の意識した力を入れる動作があります。

前者は、筋肉をリラックスさせるため、患者に他者の力を意識させずに腕の自重を感じるようにして肩甲骨を回します。

後者は、あえて患者に力を意識させ、他者の力と本人の力の反発を利用しながら肩甲骨を回します。

- 整体知識とテクニック