◇立川市の仙骨矯正の専門院◇

整体やまつばき

アクセス | バス停 金比羅橋下車 徒歩3分 |

|---|

営業時間 | 9:30~22:00 定休(月・火) 祝日は営業します。 |

|---|

お気軽にお問合せください

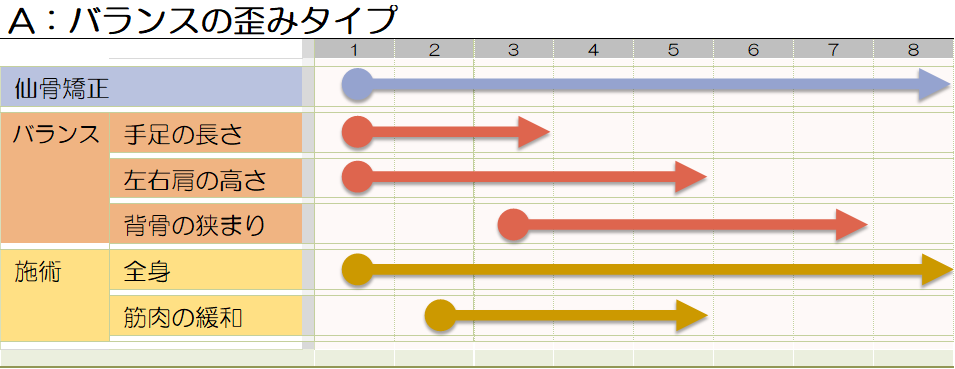

タイプ別の全身バランスプラン

コースの内容

全身バランスの歪みを土台から整え、慢性的な痛みや不調を改善させるコース

タイプ別 <プラン紹介>

バランスの歪みがすべての不調原因ではありませんが、バランスの歪みがトリガーとなる不調は軽視できません。

身体は、筋肉、運動神経と様々なバランスのメンテナンスを24時間行っています。もしメンテナンスに支障がでれば、慢性不調として蓄積されます。

"仙骨の重心バランス" に対する矯正は、メンテナンス基盤の土台を整える重要な技術です。

全身バランス整体コースは全8回です。

□ 注意事項

-

重心のある仙骨を安定させるため、仙骨矯正を基準にコースを計画しています

-

全身のほぐしを毎回行い、自律復調を促します

-

症状に合わせて、操体や牽引等を組み合わせます

・コース経過の目安

※個人差があります。経過で気になる点ありましたら遠慮なくお問い合わせ下さい。

| 仙骨矯正 | 骨格・筋肉 | ほぐし | |

|---|---|---|---|

| 初回 ~2回 | まだ不安定 | ・好転反応で調子が落ちやすい ・気分が著しく落ち込みことがある | 血液とリンパ循環を優先 |

| 3回 ~6回 | ほぼ安定するが、数ヶ月の維持 | ・不調原因のコリが顕在化する ・未経験の症状がでる可能性 | 全身のほぐしを優先 |

| 7回 ~8回 | 半永久的な安定に向けた矯正 | ・再現性の症状と患部を確認する ・コース後の自己復調を見据える | 全身と不調患部のほぐしを優先 |

身体のバランスに歪みを感じるタイミング、実際にあらわれている症状は人ごとに異なりますが、そのなかでも共通している点がもちろんあります。

・バランスに歪みを感じるタイミング

①ウォーキング、ジョギング時に足の運びにブレを感じたり、②ダンスやヨガのポージングが安定しない、③電車やバスですぐに転びそうになる など、自覚できる症状、または、トレーナから指摘されて分かる症状があります。

その症状に対して自身で調整できない場合、土台からバランスを調整しなければならない可能性があります。

・あらわれている症状

身体の中心線のズレとして、左右の肩の高さの差、左右の腸骨の高さの差、背骨の左右どちらかへの偏りがあります。しかし、その偏りは意外と認知しにくいもので、自分で全身鏡・姿見鏡で確認しても分かりにくいものです。

また、骨格的な差異ではなく、筋膜やスジの突っ張りのによって、左右の手や足の長さに差がでてしまいます。手の長さは短い側の腸骨の上の筋膜(仰向け)を緩ませ、足の長さは短い側の仙腸関節の横のスジを緩ませることで調整します。

なお、90%は左側が短い傾向にありますが、さらに歪みが進んでしまうと10%の右側が短いパターンへと進んでしまいます。

<主な施術内容>

身体は無自覚のうちに調整機能が働き、歪みに合わしてバランスを調整するため、身体の歪み症状があっても、急激に機能が低下するわけではありません。

しかし、歪みは一定状態で保たれるわけでなく、将来的に進行する可能性があります。

例えば、加齢による筋力低下、内臓疾患、怪我では、悪いなりに保たれ均衡を崩し、歪みを急激に進行させるリスクとなります。

・仙骨矯正による土台の安定

仙骨矯正で重心の位置を安定させつつ、バランスを崩す原因となる、中心線や手足の長さのズレを調整します。

ただし、仙骨矯正で土台が安定するまでの期間は、中心線、手足の長さズレが戻ってしまう可能性が高いため、とくに前半4回目までは繰り返しの調整が必要となります。

何十年と積み重ねてきたバランスの歪みは、身体に根深くマッチングされているため、土台から整えないかぎり調整が難しいのです。

1回、2回で解決する施術方法でないことをご理解ください。

・全身のほぐし

全身のほぐしを行うことで、身体が持つバランス調整機能をサポートしていきます。

原則として、身体の弱い部分に痛みや違和感等の症状があらわれるのであり、その他の部位に問題がないわけではありません。

調子の底上げは、悪い部分を解消させることとともに、全身の調子の平均値を上げる必要があります。

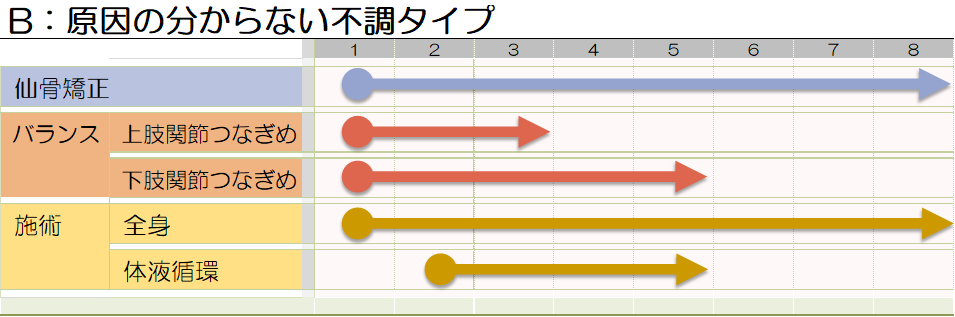

原因が分からない不調とは、診断がはっきりされない不調、または、診断されたにもかかわらず治療法が不確定な慢性疲労、違和感、痛み等の症状(不調)となります。

・診断がはっきりしない不調

コリの延長や疲労の蓄積などのグレーゾーンともいえる痛み症状(不調)があり、必ずしも筋肉、神経の障害と診断できず、「疑い」のままとなることがあります。

とくに数値や画像にはっきりあらわれないと診断が難しいことがあり、さらなる診断を求めるか、他の解決を探すかを判断しなければなりません。

・治療法が不確定な症状

「診断 ≒ 治療法が確立されている」わけではありません。そのため、診断が下された後に、今度は治療法を求めて探し回るという二度手間ともとれる行動が必要となることがあります。

保存療法が選択された場合に顕著となりますが、身体が持つ「自己復調機能」にゆだねるという点で、基本的な方向性となります。

<主な施術内容>

不調に対して、もちろん医療機関の治療は優先して考慮すべきですが、あわせて身体が持つ自己復調機能を向上させる試みをしなければなりません。

本人の身体に一番フィットし全方向の症状に対処できるのが、身体が古来から内外の脅威に対してつちかってきた「自己復調機能」だからです。

・仙骨矯正と全身ほぐし

仙骨矯正と全身の隈ないほぐしを行い、体液循環(血液、組織液など)のを改善させ、自律的に機能できるようにします。

仙骨矯正はもともと骨髄液の循環を改善させ、めまいや片頭痛等の症状の緩和を目的に用いていた経緯があり、自己復調機能の改善と相性が良いです。

・リンパドレナージュ

リンパ液は、強力なポンプ(心臓)のある血液と異なり、リンパ管を筋肉の収縮や呼吸により流れる性質があります。

そのため、リンパ循環を阻害する筋肉のコリと間接の詰まりの解消、呼吸でリンパが流れる下地づくりが大切になります。

オイルマッサージの効果も身体をほぐしてからでないと半減してしまいます。

また、血行が良くなる行為 ≒ リンパ改善 と思い込まないことです。

- 整体知識とテクニック