◇立川市の仙骨矯正の専門院◇

整体やまつばき

アクセス | バス停 金比羅橋下車 徒歩3分 |

|---|

営業時間 | 9:30~22:00 定休(月/金・午前) 祝日は営業します。 |

|---|

お気軽にお問合せください

乱れた自律神経を復調させる施術

対象のコースはこちら

対象のコースはこちら

自律神経の復調

・Abstract

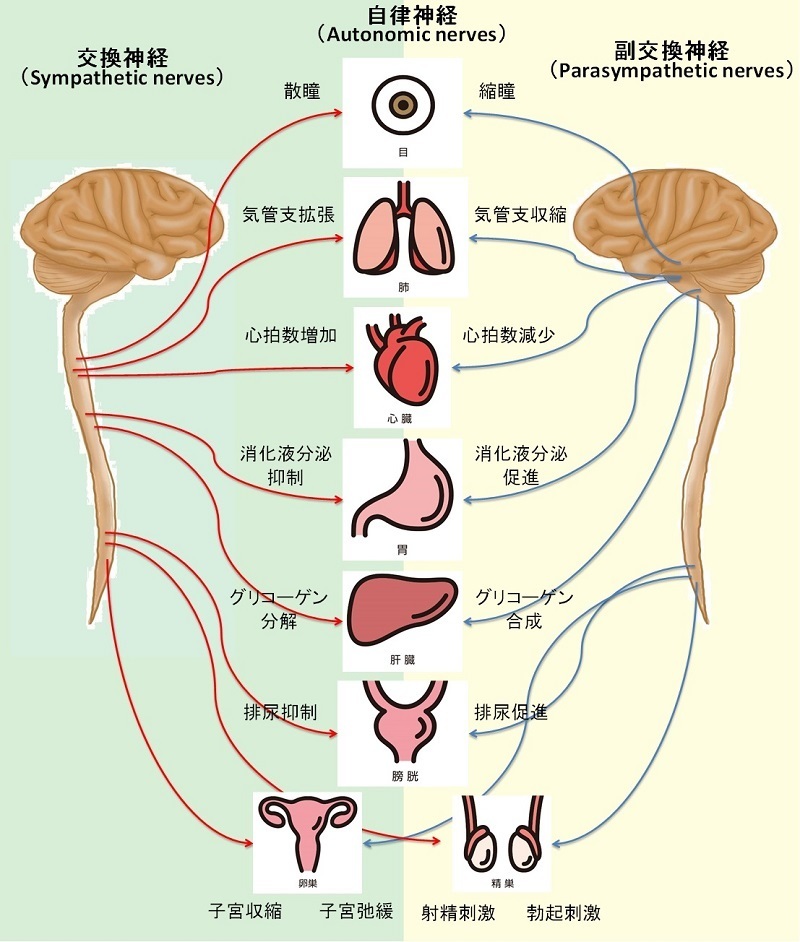

自律神経が乱れた状態とは、部位や臓器にかかる交感神経と副交感神経のスイッチングがバラバラの状態です。

なお、単に副交感神経を優位にすれば調子が整うほど身体は単純ではありませんし、そもそも「交感神経≒Active」「副交感神経≒Inactive」という一般的な区分に誤解があります。

まず、部位や臓器ごとにスイッチングが異なる自律神経の性質を知ることです。そして、患者の症状と生活の傾向を参考に施術内容を組み立ていくこととなります。

自律神経は、Autonomic Nerves の名称のとおり、身体が自動でコントロールをする神経群です。呼吸や血液循環、体温調節に代表される身体機能の維持のために無意識下で働きます。

自律神経は、交感神経と副交感神経に分類されます。

ただし、交感神経と副交感神経の二つの神経線維が支配している(自律神経の二重支配)している器官が存在し、互いにバランスを調整して働き、一方が活発(Active)になっているときには他方は活動を抑制(Inactive)します。

また、交感神経、または、副交感神経のどちからのみが支配している器官や、交感神経が抑制(Inactive)の働きを促す器官などがあり、単に交感神経と副交感神経の2つの神経伝達ルートが存在すると考えた方が分かりやすいです。

| 器官 | 交感神経 sympathetic nerver | 副交感神経 parasympathetic nerver |

|---|---|---|

| 目 | 瞳孔拡大 | 瞳孔収縮 |

| 心臓 | 心拍数増加 | 心拍数減少 |

| 血管 | 血圧上昇 | 血圧低下 |

| 胃 | 胃酸・胃粘液分泌増加 | 胃酸・胃粘液分泌減少 |

| 腸 | 蠕動運動低下 | 蠕動運動促進 |

| 肝臓 | グリコーゲンの分解 | グリコーゲンの合成 |

| 膀胱 | 排尿抑制 | 排尿促進 |

慢性疲労を感じる人にリラックスで復調を促すアドバイスをする傾向にありますが、それは「交感神経が優位だから回復が邪魔されている」という偏った考え方が根底にあると思います。

まず、交感神経が優位だと活動状態で休めないと言われますが、交感神経は活動(Active)、副交感神経は抑制(Inactive)と単純に神経支配しているわけではありません。

副交感神経で活発になる器官がありますし、交感神経、副交感神経がスイッチングしていない器官もあります。

例えば、胃の場合は、副交感神経の作用によって活動が活発になりますし、皮膚の血管は交感神経の支配のみで副交感神経は関与しません。唾液では、交感神経、副交感神経がどちらも分泌という方向に作用します。

また、交感神経は回復を阻害するというよりは、「将来のダメージ(疲労)を深刻化させない」という面で回復に役立っています。

例えば、回復を含め、動物の活動に欠かせないグリコーゲンを分解させるのは交感神経であり、正しく機能しなければ、常にエネルギー成分に飢えた状態となります。

上記をまとめると、自律神経の復調には以下の観点が必要だと思われます。

- 交感神経と副交感神経の、どちらも反応させる

- 交感神経と副交感神経の、スイッチングをスムーズにする

・交感神経と副交感神経の、どちらも反応させる

自律神経の復調に向けて、アクティブな行動と非アクティブな行動の両方を意識して取り入れます。

どちらか一方のみでは、刺激されない器官が存在してしまい、結果的に反応が鈍ってしまいます。

原則的として、運動・トレーニング等による器官へのアクティブな刺激、休息・リラックス等による器官への非アクティブな刺激を用いて、交感神経と副交感神経を万遍なく反応させることが推奨されます。

実際、身体の調子を整えるためにリラクゼーションやストレッチのみを行う人が多いのですが、それらは静的な要素であるため、非活性な方へと刺激に偏りがでます。心拍数が上がる程度の体操(運動)で、器官を活発にする刺激が不足しています。

整体を通してですが、運動習慣が無い方は、根本的な意味で自律神経の復調は困難です。

・交感神経と副交感神経の、スイッチングをスムーズにする

自律神経の復調に向けて、仙骨矯正を行い、自律神経(交感神経と副交感神経)の反応をニュートラル(中立:Neutral)にします。

自律神経のスイッチング・バランスが乱れると、一般的に推奨される生活リズムの改善、食生活、メンタルがそもそも安定せず脆くなります。

ちょっとしたアクシデントで中断しただけで、一定期間続いたプラスの習慣が途端に継続できなくなりますが、その脆さをすべて本人の意思、努力不足とせずに、仙骨矯正で継続サポートして担います。

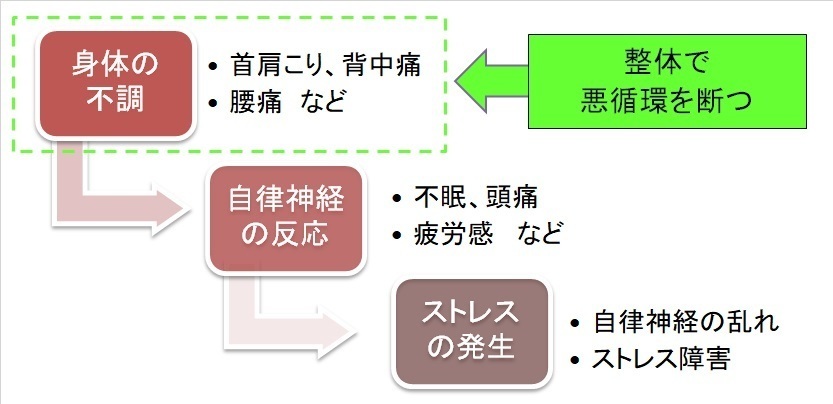

もし、不眠、頭痛、疲労感等が、メンタルストレスのみで起きていると考えているならば、それは誤解です。

メンタル起因では、対人関係や仕事のストレスを受けた脳の不調により命令系統が狂い、自律神経が乱れるプロセスを疑います。

しかし、メンタル起因のみに限定してしまうと、フィジカル起因によって自律神経が乱れるプロセスを見逃してしまいます。

自律神経は、身体の疲労、痛み、または環境変化(気温、湿度)などを素早く察知して、フィジカルをコントロールしますが、身体の不調が多すぎると、対処すべき情報量の過多でパンクしてしまいます。

例えば、首肩の痛み、内臓不調、低気圧、体温の変化、排尿(排便)の信号を自律神経が処理しきれなければ、本来は必要ないづれかの対処が不十分になります。

自律神経の乱れと身体の不調

不調の過多による自律神経のパンクするケース、自律神経がこだわる症状にリソースを割きすぎるケース、そのいずれにおいても、自律神経の乱れを誘発させます。

最初は軽く考えていた首・肩コリの放置が、結果として自律神経を狂わせる大事に発展することがあるのです。

自律神経の回復を促すには、初期段階か、または、中期から末期段階に発生したフィジカル面の問題を見定め、将来の悪循環を断つことが求められます。

自律神経は、人間の動作、反射行動をコントロールします。

才能あるスポーツ選手が試合でパフォーマンスを発揮できない理由は、メンタルの問題だけでなく、自律神経が活性化するピークを試合時間に合わせられていないことがあります。

一流の選手ほど、日々の生活リズムから自律神経を逆算し、パフォーマンスがでるように調整しています。

・自律神経の乱れからはじまる身体の歪み

人間は歩行動作を一つとっても、筋肉と関節の微調整の連続です。

一歩ごとに自律神経が働き、様々な微調整と命令によって歩行が成り立っています。

同じ動作の繰り返しにみえますが、瞬間の一回限りの動作であり、その次は類似した新しい動作を行っているのです。

しかし、自律神経が乱れるとだんだんと動きに誤差が生じるようになり、身体の歪み引き起こします。

さらに、本人のイメージとコントロールがズレた分だけ余計な負担が生まれ、頻度がさらに増えていきます。

身体の歪みから、自律神経の乱れが確認できるということでもあります。

身体の歪みによる

自律神経のチェック

段階にもよりますが、自律神経の乱れが起因となって、身体の旋回、左右の手足の不均衡、骨盤のひねり、関節の動きと様々な部分の歪み症状が顕著化してきます。

・チェックポイント

| 身体の歪み | 自律神経の傾向 |

|---|---|

| 肩が左右どちらかに捻られている | 生活環境で過敏な反応を示す |

| 手足の左右の不均衡が大きい | 調子の強弱が激しく、不安定 |

| 骨盤の腸骨の高さの不一致 | |

| 顔骨の歪み・左右不均衡 | 環境変化、気圧の変化に弱い |

| 反応の遅れ(筋力テスト) | 調子の良し悪しに一貫性がない |

- 整体知識とテクニック